(東京都全体については「東京都の概要」参照)

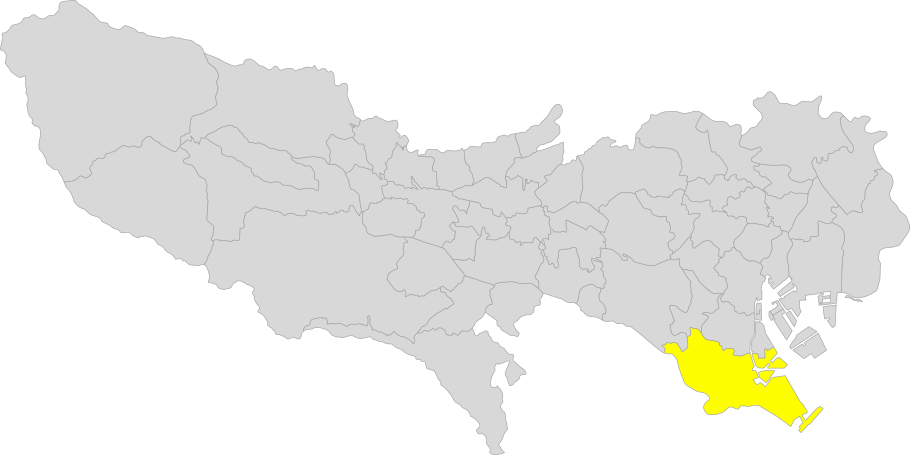

大田区の空爆被害

〇 空爆日:19年12/11、20年2/16, 17、3/5, 10、4/4, 7, 15−16, 19、5/24, 25, 29、6/10、7/12−13、8/13(全15回)

〇 被害状況:死者1010、負傷者2265人、被災者31万8330人、焼失等家屋8万2240戸

〇 出征者と戦死者:不明

空爆被害の詳細

19年12/11未明:空爆は品川と大田区に限られた小規模で、合わせて死者1、重軽症16人、家屋全半焼44戸、被災者225人。日立航空機、日立精機などの工場が狙われた。

20年1/28:この日に爆撃があったとする資料もあるが、都内は実際には文京区地域み。

2/16:羽田飛行場にP51戦闘機8機が来襲、旅客機が一機炎上した。翌17日はP51が田園調布の一部を攻撃し、死者1、重傷者3人。

2/19:この日は城東地区全体の爆撃が主で、城南地区は撃墜したB29や高射砲の爆弾の残骸の落下などで、大田区の被害は軽微。

3/10:いわゆる東京大空襲の日。詳しくは江東、墨田、台東区等参照。太田区は自軍の高射砲の不発弾落下により死者1名。

4/4未明:B29約110機が主に立川方面に来襲、大田区の被害も大きく死者219、負傷者203、被災者1162人となった。この日は焼夷弾より爆弾投下が主だった。

4/7:大森海岸の日立航空機工場の広場に戦闘機P51が超低空で現れて機銃掃射。逃げる勤労動員の学生達を狙った。死者なし。

4/15−16:15日深夜から主に横浜、川崎方面が目標でB29合わせて310機が来襲、焼夷弾による大火災で大田区の被害は大きく死者841、負傷者1260人、焼失家屋約5万2600戸、被災者約20万4680人に上った。多くの学校と工場が焼失、また池上本門寺は惣門・五重塔などを除いてほぼ全焼、多摩川大橋も焼け落ちた。大田区はこの日の死者が最大で、その遺体(612人)のほとんどは本門寺公園に仮埋葬された。戦後数年後に掘り起こされ、桐ケ谷斎場などで火葬され、遺骨は東京都慰霊堂に安置された。

4/19:戦闘機P51・20機が都の南部と多摩地区に分散して来襲、低空からの機銃掃射があり、大森駅付近で3機が機銃照射、1名が重症となった。

5/24未明:B29が525機、皇居から南西部に来襲、大田区の死者142、負傷者511人、家屋全焼約1万200戸、被災者約4万7250人。城南大空襲と呼ぶ。高射砲により羽田付近にB29が一機墜落、乗員10名死亡、1名は落下傘で海上に降下して捕虜、その後3名の遺体が海岸に漂着。この他二機のB29が東京湾に墜落、20名死亡、2名捕虜。(B29の搭乗員は通常11人である)

5/25夜間:山の手大空襲。大田区は死者1、負傷者4人と軽度であるが、渋谷、新宿、港区等参照。24日と25日の空爆の量は3/10の倍前後である。B29が一機が高射砲により久ヶ原小学校付近に墜落、7名死亡、本門寺に仮埋葬、4名が捕虜となり(B29の搭乗員は通常11人)憲兵隊へ送られるが戦後帰還した。

5/29:横浜に向けてB29爆撃機約500機、P51戦闘機約100機の編隊が来襲(横浜大空襲)、その流れで大森と蒲田も爆撃を受け、大森駅付近が殆どが焼き尽くされた。工場では日立航空機、東京計器、新潟鉄工所、大森兵器、日本工機、共同無線などの建物が爆撃を受けた。なお『東京大空襲・戦災誌(第3巻)』には大田区の死傷者の記録はないが、第2巻の証言記録には一人の証言者の16歳の女学生の娘が日立航空機工場に勤労動員中、この日の空爆で逃げる途中、焼夷弾の直撃を受けほぼ即死し、助けようとしたその友達も全身に大怪我を負い、生涯日陰の人生を送る身になったとある。したがって死者はこの女子たち以外にもいると思われる。

6/10:この日は『第3巻』に記録はないが、証言記録には艦載機P51による機銃掃射の攻撃が大森地区にあり、そのうち一機が上池上の電柱3本に当たって墜落、無事だった若い搭乗員が警察に連行される際、駆け寄った老婆に「こいつが、こいつが」と下駄で殴られたとある。おそらく空爆で肉親を失っていたのであろう。

7/12−13:隣の川崎を狙ったB29のうち2機が来襲、蒲田に被害あり死者8、負傷者4、被災者20人。

8/13朝:日本の降伏は10日に決められ連合軍に伝えられていたが、この日正午に天皇による正式な終戦宣言までは米軍機は日本国内各地を飛び回った。品川と大田区を中心とした艦載機約60機による爆撃があり、太田区の死者は6、重軽傷12人。すでに日本には対抗する戦闘機もなく、米軍の戦闘機P51などが自由に日本の空を飛び回り、外で遊ぶ子供たちを低空飛行で驚かせた上で機銃掃射で殺傷した場面もこの時期各地であり、証言も多い。

空爆で焼失した小学校など

全焼:入新井第一小学校/大森第三小学校/大森第一小学校/蒲田小学校/北糀谷小学校/池上第二小学校/おなづか(女塚)小学校/高畑小学校/東蒲小学校/六郷小学校/出雲小学校/糀谷小学校/小池小学校/池上小学校/羽田小学校

半焼:入新井第五小学校/田園調布小学校/馬込第二小学校

また、荏原中学校(日体大荏原高校)も全焼

戦時下の出来事

戦火の中へ

—— 太平洋戦争が始まって以来、国民は必勝の信念に、そして東京市民は「一機も東京上空に敵を入れるものか」との信念に燃えていた。そこに突然、昭和17年4月18日、米軍飛行機が東京にやってきた。当時私は15歳、大森区の工場で機械製作の見習いをしていた。敵機は川崎方面で爆撃を落とし、煙が上がった。そのうち高射砲の音が聞こえ、弾幕が張られ、誰かが「演習だ!」と叫んだが、あまりにも実践的だった。「空襲だ!」と隣の工場から声が上がった。敵機はそのまま悠々と海のほうに去り、急に静かになった。そのあとも今のは空襲か、演習かと言い合った。それからまたすぐに「敵機だ!」という声に外に出てみると、大きな黒い飛行機(注:B25爆撃機)が悠々と上空を通過し、富士山のほうに飛んで行った。それでもみんなはまだ半信半疑でいた(注:この時、品川に爆弾が落とされ、数十人が死亡している)。これが本当の空襲なら、日本の防衛はどうなっているのか、これから毎日空襲があるのか、日本の近海にはすでに米軍の艦艇がひしめいているのではないか(実際にこの時は太平洋上の空母からの攻撃であった)、日本の勝ちムードの新聞やラジオの報道を信じていいのか等々の疑問が生じていた。夕方、本物の空襲であることを知った。この3年近く後の3月10日の大空襲で東京の下町は灰になり、私自身も命を失いかねない目にあったが、これは書きたくない。たくさんの友を亡くし、肉親も亡くした。(『東京大空襲戦災誌:第2巻』谷内武司)

以下は大田区のサイトにある「わがまち新井宿 — 未来へ語り継ぐ戦争体験」の各号からである。

—— 4月15日、深夜いきなりだった。雷音と紛う破裂音が頭上で、闇を貫いた。超低空で飛来したB29が、無数の新型クラスター焼夷弾を空中で爆破させ、ぶちまけた。鋼鉄の筒は、窓を破リ屋根を貫き、地面に突き刺さる。筒の中からはゼリー状のガソリンが飛び散る。辺り一帯は真昼の明るさになる。隣家の牛場邸のテニスコートは一瞬にして赤い炎と黒い煤が立ち上る広場と化した。その数分前、我一家4人は、防空壊の中で京浜一帯の夜空を焦がす空爆におびえていたが、状況が皆目わからず、壕の扉を開けて外に出た途端、姉が「ズボンが燃えている、早く池に」と、防空壕の出口にも50cmほどの焼夷弾の筒がめり込み、赤黒い炎を吹き上げている。浅い池に入ると、ミシンが横倒しになり、母親が「あああ、ミシン、ミシンが」と悲鳴をあげた。高女5年の気丈な姉が「そんなことより命が先よ」と叫ぶ。私は夏布団を池に浸して肩に担ぐ。小柄な母は幼い弟を背負う。前日弟は、クギの出た板を踏み抜いて 脚は包帯でぐるぐる巻きだ。「早く逃げないと」と人気のない道に出る。振り返ると我が家はすでに黒煙混じりの火の中だ。母の防空頭巾を姉が引っ張り、私は左手で、弟の尻を押す。右手てイ引きずる水浸しのフトンは重い。「ともかく春日橋へ。あそこなら火は避けられるかも」。親子4人は、取りあえず改正道路、今の環七を目指した。道路の両側は生け垣でどれもこれも黒煙を発して燃えている。ひたすら火の粉を払いながらようやく広い道に出た。もうすぐ春日橋と思った時、警防団のメガホンが「春日橋は、機貌掃射でやられる。馬込橋へ向って下さい」と叫んだ。母は「もうダメ、どっかで休もう」と道ばたに座り込み、弟は泣き出した。母は再び立ち上がった。

用水路を挟んだ道路は逃げ惑う人で溢れている。炎に煽られてトタン板が魔物のように空を舞う。すぐ前を赤子を背負った年配の女性が行く。姉が私の背中を突いた。「なに」と聞き返す私に姉は口に手を当てた。見ると、女性の背中は血まみれ、背負われた赤子には首がない。私は黙って姉を見た。姉は首を揺る。追い越しながら心の中で子を合わせる。辿り着いた馬込橋の影には、うずくまる人たちが満ち満ちていた。「劫火」という言葉を思い出す。来世を迎えて世界を焼き尽くす大火のことだ。こんなことが許されるのか。

一睡もせずに夜明けを迎えた。一人、二人、それぞれ我が家のあった方角へ散り始める。母の疲労は極限に達していた。姉が、弟を背員う。……視界が開けた。我が家の焼け跡が見える。裏庭のあたりに人垣ができている。近寄ると人垣の中にはあり合わせの布に覆われた焼死体があった。近所の人は私たち4人の一家と間違えたらしく、よかったと母と抱き合う。どなただったか飯盒を持ってきて、「ともかく生きていてよがった、お祝いよ」と言って心づくし赤飯を振る舞ってくれ、涙がこぼれた。ひと月前の3月10日、大家族だった母の親戚の殆どは下町で、その大半が焼死した。優しかった叔母、叔父、従兄弟たちの顔が浮かんでくる。(塚越恒爾)

—— 昭和18年、太平洋戦争も半ば過ぎると、表通りの商店街にも過酷な現実が待ち受けていた。線路沿いの店々は予想される空襲に備えて強制立ち退きとなり(強制建物疎開)跡形もなく壊された。親類の従兄弟や友達のお父さん等、次々に戦争に駆り出され、家でも番頭さん達に赤紙が届き、子供の時から離れていた両親のいる田舎に戻る暇もない召集だった(徴兵されると一度本籍のある田舎に戻って手続きした)。兄が出征の時には、隣組も配給で品不足の中で材料をかき集めてお祝いの膳を用意し、また千人針と寄せ書きで一杯になった日の丸の武運長久を胸に締め付けて、薬師堂の銀杏の木の下で皆の万歳を受けて兄は出て行った。決して涙を見せることはできなかった。

その後戦争の状況は悪化し、南方の島々の玉砕が相次ぎ、本土も爆撃を受け始めて3月10日の大空襲の後の5月29日夜、わが町にも空襲があって大火災となり、薬師堂も焼け落ち、銀杏の枝も焼け焦げた。敗戦となった時は悲しみよりももう空襲がないという安堵の気持ちが大きく、夏の眩しい空を見上げた。再び大森に戻ってからは近所の仲間と力を合わせて街づくりが始まった。その後、薬師堂の再建を決め、また立派なお堂ができ、もう駄目かと思った銀杏も蘇って、今でも見守ってくれている。(田中和子)

—— ある日(昭和17年4月18日)、中学生だった私が幼い妹を背負って環七沿いを散歩していると、外国の国旗が描かれた飛行機が頭の上を一機飛んでいった。そのうちに大井方面から黒煙が上がった。先ほど飛んでいった飛行機か落ちたのかと思った。後にその飛行機がB25であり、初めて東京を空襲したことを知った(荒川区など参照)。やがて米軍は私たちの暮らす区内部をも攻撃するようになった。はじめは警察がよしずなどで空襲された場所を覆い隠していたが、すぐにそれもできなくなるほど攻撃は激しさを増していった。当時、馬込の桜並木のそばに東京電波の工場があった。米軍はその工場が電波探知機を製造していたことを知っていたようで執拗に何度も焼夷弾を落としていく。馬込の山から、私たちの遊び場だった桜並木周辺が爆撃されるのを見るのは辛かった。

戦争は激しかったが授業は続いていたので、私もできる限り目白まで通った。空襲警報が鳴るたび授業は中断、帰宅命令が出る。原宿で列車が停まり 明治神宮の防空壕に避難することが度々あった。山手線が外回りしか走っておらず、上野の焼け野原を見ながら帰ったこともある。しかし、一番恐ろしかったのは、渋谷から歩いて帰るとき、戦闘機が超低空で私の方へ真っ直ぐ飛んできた。パイロットと目が合ったと思うほど近かった。すっかり焼けてしまった町に身を隠すところなど何処にもない。慌てて側溝に身を穏した。(鈴木康紀)

—— 私が属していた爆撃飛行連隊は浜松にいたが、米軍が遠州灘から艦砲射撃と空爆を繰り返したので、埼玉県の熊谷の先の籠原に移動していた。しかし終戦間際、熊谷地区も毎日のように米国のB29の爆撃を受け、飛行場も穴だらけとなり、飛行機が飛べなくなっていた。8月15日朝、突然連隊命令で昼に全員集合となった。前夜も太田飛行機製作工場で、B29により風船爆弾(注:大型のパンプキン爆弾と思われる)が落とされ真昼のようだった。いよいよ最後の時が来た、皆本土決戦だと心を決め、身辺整理をしていた。正午に玉音放送がラジオであった。ラジオは雑音ばかりで何の話かよく解らなかった。しばらくして連陣長は戦争は終わったと。日本は負けた。軍は全員武装解除という事で、全兵器はーヶ所に集められ、飛行機は使ってはいけないとされた。事務関係書類は山のように外に出され、火がつけられた(注:敗戦となり、軍政府により軍事関連書類を焼却せよとの指示がなされたことによる)。

そしていろいろなデマが流れた。兵は全員捕虜だという。終戦の夜から異変がおこった。夜中に村人が食糧を盗みに来るのだ。皆顔見知りの人達でわけてあげたかったが、軍の物なので勝手にあげる事は出来ない。食糧倉庫は荒川べりの松林の中にあり、歩哨を出すことになった。闇夜に一人でいる時、暗闇から男より女の人が出て来た時は米軍のグラマンF4の空襲より怖かった。終戦から一週間後、全員捕膚にもならず兵役免除命令が出て、丸4年、足かけ5年の国への命をかけてのご奉公は終わった。(石川義雄)

—— 私は旧新井宿五丁目で生まれて育ち、今も同じところに住んでいる。3月10日の大空襲の後、突然我が家を取り壊すから退去するようにという命令が下った。家の前の池上通りの西側を約15m幅広げて空襲による火災の延焼を防ぐということだった。とりあえず品川区の母の実家の親戚の家に身を寄せたが、その家も5月24日の空襲で焼失し、藤沢や馬込などを転々とした。終戦後、岩手に疎開に行っていた弟も帰ってきて家族全員が無事だったことが何よりだった。ようやく5年後に元の家の跡地に小さな家を建てた。(野村鋠市)

—— あの頃の社会風潮は、家が焼かれようが、夫・息子が戦死しようが「お国のため」の一言で文句を言うこともできなかった。そして戦後の食糧難、近郊の農家に出かけ、物資を交換して食料をもらっても、駅の改札口で(闇物質の取り締まりで)検閲にかかって取り上げられたり、辛い時代を乗り越えてきた。(福島政子)

学童疎開

昭和18(1943)年後半から縁故疎開が行われていたが(大田区の子供の疎開数は19年4/1現在6560人)、さらなる対策として政府は19年6/30に集団学童疎開を決定、小学校の3−6年の学童を対象とした。翌20年3月、空襲の激化により1、2年生も対象になった。旧大森区は三多摩地区へ約2万人対象のうち7000人、旧蒲田区は山梨県へ約1万6400人対象のうち9300人が疎開と都の記録にあるが、実際には静岡県の熱海や焼津の地区で、旅館やお寺に宿泊した。出発の日は朝学校に集まり、みんなで隊列を組んで駅まで歩いて行った。最初は遠足気分だったが、2、3日すると寂しさが増してきた。授業は近くの小学校の教室やお寺を借りて行われたが、あまり勉強した記憶がないという子が多い。熱海は米や魚の配給はあったが、農地が少なく、野菜は遠くまで関係者が買い出しに行った。食事はスイトン、雑炊、白いご飯はたまにであった。おやつはみかんや乾パンなどで、子供には足りずみかんの皮を干して粉にしたり、海で拾ってきたのりを干して口にしたりしていた。(焼津の場合食事は豊富だったという子もいる)旅館の場合、温泉だけは豊富で、毎日入ったが、それでもシラミに悩まされた。ある時、そばの魚市場にイルカが上がってそれが食事に添えられ、おいしかったという。親は定期的に見舞いに来たが、来れない親もいて、その子は寂しい思いをした。またその親の持ってきたお菓子などはできるだけ子供同士で配り合うようにと先生は教えていた。4、5月の東京への大空襲の時は旅館の2階から見て、空は真っ赤となり、飛行機が火の玉になって落下する様子も見えた。やがて静岡も空襲を受けるようになり、6月には富山と岩手県に再疎開した。途中、品川駅に停車し、そこに家族が会いに来て、みんなが別れを惜しんで、小さな子は母親に取りすがって泣いていた。岩手では農家に分散して宿泊した。農家での食べ物は悪くなかった。風呂は水が貴重であまり入れず、カイセンという皮膚病も流行った。疎開先の40歳を過ぎた先生にも赤紙が来て(注:戦争終盤、兵隊が足りなくなり、それまで40歳までだった徴兵年齢を上げて45歳までとなった)、送別会を開き、出征する先生を駅まで送ってみんなが泣いた(ただしその先生は戦地に行く前に内地で訓練中に終戦となり、戦後再開できた)。戦争に負けた時、悔しい気持ちより、家に帰れる喜びの方が大きかった。戦争終盤、岩手の地区でも米軍の艦載機(戦闘機)がやってきて飛行士の顔が見えるほどの低空で、子供たちに向かって機銃掃射があり、防空壕や草むらに逃げた(この証言は全国にある)。疎開先から児童が東京に戻ってきたのは8月15日の終戦後の10月や11月になってからで、帰京する時には村の人たちはおにぎりを作り、お餅もついてくれ、まだ青いリンゴも荷物に入れてくれた。着いた大森駅には進駐軍もいた。やっと帰れると思った自宅が焼けてしまった子供たちもいた。疎開からおよそ50年も経った頃、つまり生活にも余裕ができ、老年にさしかかった人たちは、かつての疎開先に行って、お世話になった人々にお礼をしたという。

(「わがまち新井宿 — 未来へ語り継ぐ戦争体験」の各号から混成)

東京拓務訓練所

昭和6年(1931)の満州事変を経て、日本は中国の東北部満州を占領し、翌年満洲国を設立した。日本政府はその満州を開拓の新天地として開拓団を送り込む政策を打ち出した。これは満蒙開拓団(満州と内蒙古の略)として比較的知られ、最後に敗戦により悲惨な体験をすることになるが、長野県などの貧困農村の集団移民以外に、東京の各地からも開拓団は募集されていた。東京には昭和初期の不況と冷害による凶作で農村からの人々が流入していて、昭和5年に失業者対策として大田区矢口町の多摩川河畔に多摩川農民訓練所が設立されていた。東京府ではこれを東京府拓務訓練所とし、この人々を対象にして昭和10年(1935)から14年までの間に434名を満州に開拓団として送り出した。そしてこの14年から南多摩郡七生村(現・日野市:参照)に拓務訓練所は移され、ここから第六期まで458名を満州に入植させた。このほか東京から、終戦までに21の開拓団と満蒙開拓青少年義勇軍、合わせて約1万1千人(全国で32万人)が中国東北部に送り出された。

その後大田区のこの地は、14年6月に「多摩川女子拓務訓練所」に変更され、この女子拓務訓練所は、満蒙開拓団青少年義勇軍の若者のもとに嫁ぐ花嫁を養成するために、20歳前後の女性が共同生活をして訓練を受けたのち、開拓花嫁として大陸に渡ることになった。当時は「大陸の花嫁」としてメディアに取り上げられた。これに応募した女性は都内だけではなく地方からも多くいた。また必ずしも貧しい農家の女性が応募したわけではなく、純粋に農業をやりたい、都会生活に嫌気がさしたという都市の女性もいたし、窮屈な家族制度から脱して新しい家を二人で築きたいという女性もいた。訓練の内容は「農業実習に重きを置き、家事科では育児、衛生、作法、裁縫、料理。移民科では満州語、移民事情。日課表を見ると、午前5時起床、6時までに洗面、掃除を終えて、国旗掲揚、国歌斉唱、宮城遥拝、神宮遥拝、綱領音読、日本体操、教練を行い、その後学科と農業実習、5時半に国旗降下式、7時から9時まで自由時間、しかし外出は禁止、9時就寝」とある。この女子訓練所は同様に長野県など、全国8か所に設置されている。

ただしこの多摩川女子訓練所はこれを支援する団体の都合で16年に閉鎖され、それまで400人程度送り出されたとされるが、その後北多摩郡東村山回田に移転した。また同じ多摩川河畔に作られた「東京興亜女子拓務訓練所」も引き受けたとあり、18年には板橋区の大泉にも東京女子拓務訓練所(東京都運営)が設置されている。この訓練所には「信条」が掲げられ、それは「私は万世一系の皇室をいただき奉る皇国日本の臣民であります/私は興亜の聖業を遂行しつつある大日本の女性であります/心身の修練に努め必ず天皇陛下の大御心に副い奉ります」というものであった。それとは別に拓務省は「開拓政策遂行の一翼」として「民族資源の量的確保と共に大和民族の純潔を保持すること/日本婦人道を大陸に移植し満州新文化を創建すること」などを記しているが、民族の純潔とはナチス・ドイツの純血主義に通じるものがある。こうした思想のもと、満州へ渡った日本人開拓民は、満州を占領した日本の関東軍によって土地を用意されるが、それは現地農民の耕作地を強制的に安値で買い取って追い出すか未開拓地を占有することで行われた。その上で入植した開拓団は当然現地住民との交流は望むべくもなく、相手を劣等民として扱い、その結果、抑圧された現地人の中からゲリラ的武装組織が生じることになった。(以上は主に『東京満蒙開拓団』ゆまに書房より)

そうして太平洋戦争末期、日本は連合国より無条件降伏を迫られるが、無視しているうちに広島と長崎に原爆が投下され、その混乱の中にソ連軍が満州に侵攻、日本の関東軍は早々に瓦解し、開拓団は放置されて過酷な逃避行の中、集団自決などの悲惨な結末となった。その中には現地で産んだ子供たちを自らの手で殺した例もあった。実は生き延びて帰還した人々の証言は数多くあるが、開拓団を送り出した側の東京都などの資料は全く残されていない。敗戦時に戦時関係資料や記録は日本の軍政府の指示により焼却処分されたが、その一連の作業の中で焼却されたと思われる。なぜなら満州開拓も他国への「侵略」行為の中の一つだからである。

<大森高等女学校の場合>

当時の高等女学校については別稿(「東京都の大学・女学校」)で扱っているが、現在存在しない学校なのでここに記す。

港区に戸板高等女学校を創立した戸板関子が大正15年=昭和元年(1926)、大森に姉妹校の大森高等女学校と城南女学校を同じ敷地内に開校した。また付属城南幼稚園も併設した。城南女学校はその後実科高等女学校として城南高等家政女学校と改められた。当時の大森地区はまだ田畑の多い東京の田舎であって、校地も広く、これから新興する住宅地として関子の目の付け所は良かった。広い校庭を使って各種スポーツの部活動も盛んに行われた。副校長であった次女の青木あさが実質の責任者であったが、関子が昭和4年(1929)没したため、あさは両校の校長を勤めた。

ところが昭和14年(1939)に突然の火災で校舎の大半を失った。しかしいち早く翌年校舎は立派に再建され、タイル張りの白亜の殿堂と呼ばれた。その後の戦時下の出来事はほぼ戸板高女と同様である。ただ、小規模の城南家政のほうは、戦時下の文部省の学校統合政策(つまり戦時体制を至上とし、無駄と判断される学校は統合させようとした)によって18年に大森高女に吸収、一本化された。戸板の裁縫学校も同じ立場にあったが残された。おそらく軍服等の作製に有用であったからであろう。幼稚園も、出征で男の働き手が少なくなり、女性を農業増産や工場勤務に向かわせるために「戦時託児所」とされたが、空襲が始まる頃の19年末に閉鎖された。

大森高女の勤労動員先は京浜工業地帯の近くにあったから軍需工場からすると生徒が足りないくらいであったろうが、主には北辰電気(計器)、新潟鉄工、日産化学(風船爆弾の製作=丈夫な和紙を張り合わせ気球として米国本土まで気流に乗せて爆弾を投下するという奇抜なもの)などであった。20年(1945)4/15深夜、川崎市を中心とした大空襲で、6年前に新築したばかりの校舎は全焼した。宿直の教員も大事な書類など一枚も持ち出す余裕がなかったという。その少し前に入学して式だけは済ませた生徒は、勤労動員もあってこの地で一度も授業を受けることはなかった。

終戦後は戸板の残った講堂を区切って寄せ集めの机や椅子で授業を受けた。そして大森高女は焼け跡の校地が放置されたままとなり、焼け出された戦災者たちがたちまちバラックを建てて住み着いた。この話は各地にあるが、財政状況が悪化していた学園全体としても戸板の再建が精一杯で、大森の再興は断念し、23年(1948)年、そのまま戸板に吸収された。

戦後の出来事

東京俘虜収容所

17年(1942)9月12日、品川区の京浜運河建設事務所の建物を利用して、東京俘虜(捕虜)収容所として開設。翌年7月、大森区入新居町(現・平和島で橋でつないだ埋立地であった)に移転し、品川区は捕虜の病院として残した。終戦時まで収容人員8ヶ国計606人(米437、英115、蘭28、他26)となり、収容中の死者41人であった。大森の旧市街は焼夷弾の爆撃で焼け野原となったが、米軍はこの捕虜収容所の位置情報は得ていて、ここへの爆撃はせず、むしろ衣類や食料を落として行った。同様な例は他所でもある。

戦時下、本土決戦に備えて、B29の爆撃は無差別攻撃とみなし、捕虜は全員殺害という方針が示されていたという。実際に、三重県の入鹿分所の所長であったY氏は、米軍上陸の場合の捕虜の殺害方法について、分所幹部の間で案を検討したと証言している。ただし、国内における捕虜収容所には東南アジアなどの戦地で日本軍に捕らえられ、日本に送られた連合国軍(米・英・蘭など)の捕虜も少なくなく、それは国内で不足する労働力としてでもあったが、日本各地の収容所では、虐待などで捕虜を死に至らしめた例も少なくなく(日本軍は国際法遵守を徹底していなかった)、戦後直ちに米占領軍は全国の収容所とB29が撃墜され、墜落した場所も含めて向かい、徹底的に調査した。その結果、日常的な暴力、逃亡捕虜の殺害、医療処置の欠如、食料の支給不足、赤十字救恤品の横領などで罪に問われBC級戦犯として起訴されたケースは222件、被起訴者は475人となった。BC級戦犯は横浜で裁かれ、そのうち28人が死刑を執行された。(「POW研究会」資料より。筆者の各種参考資料の「世紀の遺書:抜き書き」参照」)

戦後、ここは一転して日本人戦犯の収容所となり、A級戦犯として逮捕された東条英機を含む閣僚、将官ら48名が、東京裁判(極東国際軍事裁判)が行われる巣鴨刑務所(巣鴨プリズン:豊島区参照)に移送されるまでの2ヶ月間、ここに収容されていた。この経緯で、地元の人はこの地を平和島と呼ぶようになった。平和島競艇場の敷地内に「平和観音像」があるが、この像は、敷地の所有企業が1960年に永遠の平和を願って建てた。

進駐軍兵士用慰安所

終戦二日後の8月17日、戦時の内閣が総辞職し、その日すぐに組閣された東久邇宮内閣は、進駐してくる連合軍兵士による日本女性への性的被害を危惧し、翌日の18日、内々に内務省警保局長の名前で各地方長官に『外国駐屯軍慰安施設等整備要領』を通達、設置を指令した。

正式には21日の閣議を経て、翌日に特殊慰安施設協会 (RAA=Recreation and Amusement Association)が設立され「特別慰安所」の設置が決まった。先の内示も含めて電光石火の対応で、新内閣での初の決定事項はこれであったのかと思われるほどである。つい先日まで「憎き敵、鬼畜米英」と国民を煽り立てていた政府の変節ぶりには唖然とする。日本が連合国との間で降伏文書に正式調印したのはその後の9月2日である。それ以前から対米従属政策が始まっていたわけである。

その大義名分は一般婦女子のための「防波堤作り」であった(この一般婦女子の定義は何なのであろうか)。その慰安所の第一号として選ばれたのが、戦災を免れていた大森海岸の料亭の小町園で、翌22日に指示が下され、その翌日から50人もの大工が投入され、突貫工事で改修、8月28日に開設した。料亭の20人の女中たちは、慰安所になることと「鬼畜米英」がやってくるとのことで大騒ぎとなり、なかには辞めていく女性もいたが、その多くは焼け出されて家がなく、住み込みであった。

それに並行して新橋や「銀座の八丁目の角に『新日本の建設に挺身する女事務員募集』の大看板を出して集めたひと達」まず30名が選ばれ、その前日にトラックで店に連れてこられ待機させられた。女性たちの経歴は「前にちゃんとした官庁につとめていたタイピスト、軍人のお嬢さん、まだ復員してこない(あるいは戦死した)軍人の奥さん、家を焼かれた徴用の女学生などさまざまで、衣服、食糧、住宅など貸与の好条件にとびついてきたみんな素人の人達」で、いずれにしろ実際の仕事の内容はあまり知らず、「進駐軍のサービスをするらしいという事は分っていても、そのサービスが肉体そのもののサービスだとは思わなかったひと達」であった。合わせて1360人もの女性が応募してきたという。

「8月28日、厚木進駐、何という早さなのでしょう。もうその晩、新装をこらし灯をあかあかとつけたお店の前に、組立おもちゃみたいな自動車(ジープ)がとまり、そこから五人の兵隊が、何かおたがいにがやがや英語でしゃべりながら入ってきました。それが記念すべきはじめてのお客でした。そのひと達はカンヅメのビールをもち、めいめい腰にピストルを下げていましたが、私たちが考えていたより、ずっと紳士的な態度で、『ここに、お嬢さん達がいるときいてきたが』といってカードを通訳のひとに見せました。それには、お店の地図が書いてあります。いつの間にかRAAのほうで、こんなカードを印刷したらしいのです」。(当時その小町園で従業員として働いていた糸井しげ子の証言)

ところが開設の翌日の8月29日、この小町園の19歳の女性が京浜急行の電車に飛び込み自殺した。看板を信じて応募した大手M銀行の元事務員であった。そもそもこの若い女性たちは「守るべき一般女性」のはずであったが、大きく報道されることもなく、すぐに大森海岸の近隣の料亭も続々と慰安所に転換した。その後新聞にも『急告:特別女子従業員募集、衣食住及高給支給、前借ニモ応ズ、地方ヨリノ応募者ニハ旅費を支給ス』との募集広告が掲載され、全国で5万5千人もの応募があった。以降3カ月間で東京では25カ所の施設が設置され、連合軍の駐留する日本各地にも設置された。なお、連合軍将校用の慰安所は10月に墨田区向島に、11月に世田谷区の若林にRAAクラブとして別に設置された。

上記に続いて糸井しげ子は「始めにきた30人の女の人はその二三ヶ月の間に病気になったり、気がちがったりして半分ほどになっていました。… まったく消耗品という言葉がぴったりあてはまる… 若い何も知らない娘さん達が…ボロ布のようになって死んで行ったのです」と語っている。

しかしこれらの事実は米国内のメディアで報道され、翌年米国の女性人権活動家で元大統領夫人のエレノア・ルーズベルトの強固な反対もあり、また性病蔓延のためという名目で(しかし本来そういう施設でこそより良い性病対策ができるはずで、理由にならない)廃止された。要は売春を占領下の国で自軍兵士達のために行わせるのは、民主主義を進めるアメリカにとってまずいという判断からである。そして21年3月26日、 GHQはRAAの慰安施設への米兵の立ち入りを禁止。その結果放り出された女性たちは、米軍基地周辺やPX(米兵向け商業施設)近辺に散って行き、いわゆる街娼となり、街の風紀と統制が乱れた。その一方でGHQは、民主化改革の一環として戦前から続く公娼制度の廃止を日本政府に要求し、21年1月24日、関連法が廃止された。これは戦前からあった吉原などの遊郭が対象で、女性を前借金で拘束する人身売買を禁止しようとしたもので、正しい措置であろう。 ただ、その後政府は特別地域を指定し、21年9月2日の通達で接待所を特殊飲食店に、接待婦を従業婦と呼び変えた。11月14日には風紀上支障のない地域に限って特殊飲食店を認め、娼婦の自由意思での営業を許可した。その地域が赤線と呼ばれ、その他飲食店と兼用の地域は青線と呼ばれた。

(以上は『証言 昭和二十年八月十五日——敗戦下の日本人』その他から混成)

ちなみに戦時の日本軍は『従軍慰安婦』という方策を取っていたが(今なお時折世論の話題になり現今の政府も否定したがるが、事実は事実として認めなければ前に進めない)従軍させられた女性たち(日本が植民地としていた朝鮮人も含む)の背景と苦境は別として、このことによって日本軍の中国などの占領地での蛮行は比較的抑えられたとされる。それがわかっているから戦後の日本政府は直ちに米軍に特別な施設を提供したのである。また朝鮮戦争時の韓国政府も米軍に対し同じ施策を取った。

一方で親を失い行き場のない戦災孤児たちは、その何倍以上も苦境を抱えて生き、その多くが飢えや病気などで死んだ。中には妹や弟を食べさせるために自ら進んで街角に立った女の子もいたのである。この子たちに、戦後の政府は何の手当もしていない。その苦難の中で生き延びても、さらに世間の差別にさらされたから、あえてそれを語る人は少ない。