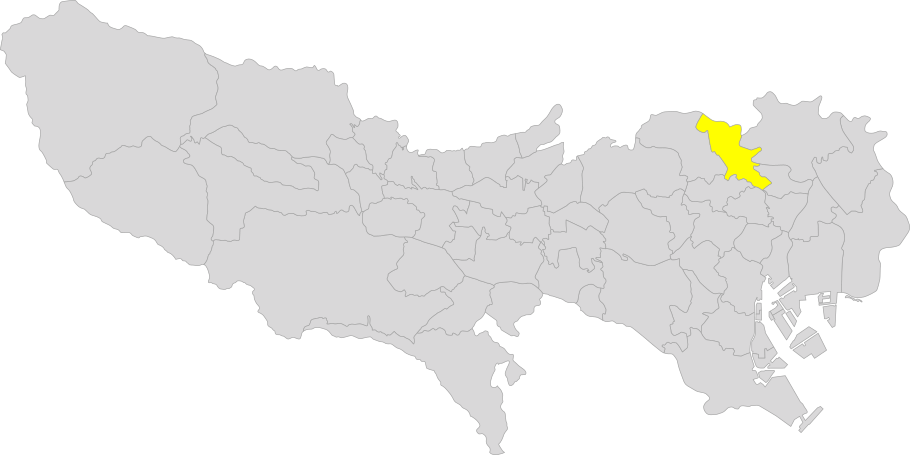

北区の空爆被害

〇 空爆日:17年(1942)4月18日、19年(1944)12月3日・27日、20年(1945)1月27日、2月19日・25日、3月4日・10日、4月12日・13-14日、5月7日・25日、8月3日・10日(全14回)

〇 被害状況:死者480人、負傷者1650人、被災者12万1000人、焼失等家屋3万6400戸。

<空爆被害の詳細>

昭和17年(1942)4月18日:開戦後の米軍による初空襲(ドーリットル空襲)。日本軍が前年12月8日に真珠湾奇襲攻撃を仕掛け、その後も度重なる攻撃を米国は押し返しながら、この日、太平洋上の米空母から中型爆撃機B25が出撃(全体で16機、うち京浜地区へ9機)、新宿、品川、荒川区などの他、赤羽に焼夷弾約110個を投下し、北区は重症1人、家屋の全半焼は8戸の軽度に終わった。

日本本土への本格的空襲はその二年半後の19年(1944)11月24日からで、その間、航続距離が長く爆弾積載量の大きいB29を対日本用に完成させ、大量に投入することになる。それまで米軍はサイパン島などの日本軍占領の島々の制圧に専心し、その飛行場を整備した上でそこからB29を出撃させた。なお、この年の6月、米軍は中国本土の奥地、成都の基地から北九州の工場地帯にB29での初爆撃をしている。

19年(1944)12月3日:B29・75機が来襲、東京の死者152人。滝野川区には多少の爆弾被害だけで死傷者なし。

12月27日:B29・52機が来襲、東京の死者51人。王子地区に多少の被害、死傷者なし。

20年(1945)1月27日:B29・62機が来襲、この日は中央区を中心に激しい爆弾投下があり、東京全体の死者は532人、王子区は死傷者各1人。

2月19日:B29・131機が来襲、北区では最初の大規模な空襲を旧王子区に受けた。豊島町の工場地帯に爆弾と焼夷弾が投下され、第一工業製薬、日本鉱業、王子倉庫、堀船町で佐藤精工所が爆撃され死者1人。『新修北区史』では全体で全壊60戸、半壊66戸、焼失家屋99戸、死者29、被災者は1128人としている。

3月4日:B29・177機が来襲、滝野川区では滝野川と西ヶ原で死者14人、焼失戸数319。また第一商業学校が全焼。

3月10日:一夜にして10万人近い死者が出たいわゆる東京大空襲の日で、区内の被害は余波程度で、30人が罹災し、14戸の焼失に留まった。

4月12日:艦載機グラマンが来襲、赤羽にいた当時の子供の体験では「高度を下げながらこちらに向かって飛んで来て、操縦士の顔が見えたと思ったその時、いきなり機銃掃射をして来た。1mくらい脇の井戸のトタン屋根をダダダダッと打ち抜いて行き…その後担架で腕の無い人や足の無い人等が運ばれていた」という。

4月13−14日:深夜B29・330機が来襲、北区最大規模の空襲(城北大空襲)となり、多量の焼夷弾投下により区全体にわたって甚大な被害が出た。死者322人、負傷者1500人、家屋の全焼2万9150戸、被災者11万8730人。王子製紙等の大中の民間工場や区役所や病院、警察、消防署への空爆はともかく、多くの小学校が焼失した。米軍は学校を容赦なく爆撃している。

5月7日:B29・1機、被害小。

5月25日夜:B29・470機、この日は山の手大空襲というが、北区の残存地域も爆撃を受け、王子区では883戸が焼失、死者10人、負傷者56人、滝野川区では負傷者11人で23戸が焼失。

8月3日:戦闘機P51が約20機が来襲、赤羽駅などに銃撃を受け、死者2人、負傷者12人。

8月10日:長崎への原爆投下の翌日であり、朝からB29など150機が関東地区に飛来し、北区域は死者152人、重傷者144人を出した。この日は大型の1トン爆弾が使われた。赤羽西にある稲付香取神社にも爆弾が落とされ、そこに作られた防空壕が崩れて生き埋めになった人々もいた(境内奥には真っ二つに折れた石碑と鳥居の石柱が残されている)。なお、昭和57年(1982)年5月、1トン爆弾の不発弾が東十条の住宅街で発見され、その処理作業のために半径約500m圏内に住む住民約1万5000人が一時的に避難、近辺の車と電車も約2時間通行を禁止された。これが8月10日のものかどうかは不明である。

連合軍は7月26日に「ポツダム宣言」発し、日本に降伏を求めたが、日本は徹底抗戦を唱えて受け入れようとしなかった。実は米国は7月16日に原子爆弾の実験に成功しており、そのことを隠しての宣言であった。そして8月6日、9日に広島と長崎に投下し、なおも各地への爆撃を続けた。そして8月10日に日本はポツダム宣言受諾を連合国に通告し8月15日、正式に敗戦が決まった。

<焼失した小学校など>

滝野川第一、第三、第四、第五、第七(第一に統合)、堀船、柳田、豊川、田端、王子第四(現・東十条)、王子第五、谷端、第二岩渕(現・なでしこ)、下十条(廃校)以上が全焼し、滝野川第六が半焼。

中学校などでは駿台学園、星美学園、順天高校が全焼、聖学院が半焼。

例として「下十条国民学校建物焼失顛末書」からである。—— 4月13日午後10時40分の警戒警報に続き、空襲警報が発令され、間もなく王子区の低地南方から荒川筋へ焼夷弾が投下された。校長以下の特設防護団員が詔書を背負い、重要書類を持ち出して防空壕の中に埋め、校内を点検した。すでに堀船、王子、東十条方面は燃え上がっており、14日午前0時30分には通学区域内の岸町に数百発の焼夷弾が投下された。その後午前1時をまわって、学校内にも焼夷弾が投下され、そのうち消火が間に合わなかった理科室から燃え上がって、ついに校舎は全焼した。それでも周辺は火の海であり、校庭には周辺から避難してきた人々が続々と押し寄せた。

戦時下の出来事

以下は主に北区の資料から抜書きしつつまとめたものである。

総動員体制

昭和6年(1931)9月に日本軍による満州事変が発生し、そこから日本の戦争状態は昭和20年(1945)まで続く。これは15年戦争とも呼ばれる。ただ、明治の日清・日露戦争を含めて、日本軍が海外において展開する戦争であり、しばらくは国内での生活に大きな影響はなかった。昭和12年(1937)4月に防空法が施行され、これは今後に予測される戦争による空襲に対して備えるもので、消火、灯火制限、防毒、避難、救護などの訓練実施と、その監視、通信、警報が定められ、それまでの各町内の防護団がその訓練を担った。6月には王子区防護団が女性の参加をえて防空演習を行ったり、一方で上十条の商業学校生の市街戦演習が行われて、非常事態や空襲を想定した組織が、日常生活の中に組み込まれて行く。以降、防火訓練は頻繁に実施され、焼夷弾消火を中心に訓練した。消火のためには水が必要であり、水道は空襲などによって使えなくなる可能性があった。そこで井戸の保存と復活の運動が開始され、区内にも井戸を復活させるところがでてきた。これらは日中戦争が開始される前であった。

そして12年(1937)7月の盧溝橋事件をきっかけにして日中戦争が開始された。ここから一般男性が「赤紙」によって次々と徴兵され、出征にあたってそれぞれの町では壮行会が行われ、万歳三唱で送り出された。この時代は徴兵されることは名誉とされ、徴兵忌避ということは誰にも想定外で非国民とされた。一般市民の間では軍用機献納のための募金活動が始まり、王子駅前では、小学生や女子生徒などが千人針(出征する兵士の武運長久や無事の帰還を願うために多くの女性が一枚の布に糸を縫い付けて結び目を作る祈念の手法)を始めている。また出征兵士に送る慰問袋の募集や慰問状の発送が始まり、これは主に女学校の生徒が担った。

日中戦争の拡大に伴い戦死者の数も増加した。北区域出身の戦死者は12年(1937)9月に初めて新聞紙上に報じられ、これ以降、連日のように戦死者の記事が掲載された。戦死者が増加するなか、各地で合同区民葬が開催されるようになり、王子区では13年(1938)9月、滝野川区では14年3月に、最初の合同区民葬が開催された。以後、戦死者の記事や区民葬の開催も日常的になっていった。

日中戦争勃発以降、欧米諸国からの経済的圧力が強くなり、物資の不足が始まり、物価が高騰した。食糧・衣料品はもとより、値上げは家賃にまで及んだ。13年(1938)5月からはガソリンが切符制となり、燃料の不足を補うために木炭バスが登場した。7月には木綿製品の製造、販売が禁止され、スフなどの品質の悪い製品しか手に入らなくなり、人々は古い着物などから再生品を作るようになった。14年(1939)3月には、物価を抑制するために食料品、金属製品、絹製品などの公定価格が決められ、10月には賃金引き上げ禁止が通達された。こうして日常生活のすみずみまで、戦争が影を落としていった。同時に物資動員計画により武器となる鉄の使用が制限され、14年(1939)には鉄製火鉢や公園の鉄柵などの回収が始まった。15年(1940)6月には、砂糖とマッチの切符制が開始され、以降次々に日用品に切符制が実施された。「ぜいたくは敵だ!」というスローガンが打ち出される。同年、国を挙げての大政翼賛会が結成され、町内会を区分した隣組が組織され、食糧を含めた生活必需品の配給もこの組織の中で管理されるようになった。小学校も国民学校とされ、戦争への総動員体制が作られた。

こうした状況の中で、日本は昭和16年(1941)12月、太平洋戦争に突入した。王子公園にも高射砲陣地が構築された。米も配給制となり食糧不足が拡大する中、家庭菜園が盛んになり、北区域でも、空き地や庭などで野菜類が栽培された。

昭和17年(1942)年の王子区から発行された町会・隣組の回覧板の中で、7月の13日から19日まで1週間の「防諜週間」実施が告知されている。この内容は「スパイ間諜ヲ防ギマセウ」という標語に加えて「国民学校児童防諜作品展覧会」の案内がある。スパイとは反戦活動も含まれていて、ちょっとした会合も憲兵の監視下に置かれた。また「二百三十億貯蓄」の呼びかけもあり、「欲しがりません勝つまでは」というスローガンも流布された。18年(1943)7月には「応召の心で出そう鉄と銅」と金属類非常回収の回覧板が回された。回収品には名札を付けさせられ、金属回収は世帯ごとの戦争協力の姿勢について、隣組のチェックの手段となった。

昭和19年(1944)、日本軍が占領する南西太平洋諸島が次々と陥落し、国内ではむしろ「神州不滅」・「最後には神風が吹いて日本は必ず勝つ」などのスローガンが流された。米軍は占領したサイパンやグアム島を最新鋭爆撃機B29の基地とし、11月下旬より東京を中心に本格的爆撃を開始する。また追い込まれた日本軍はフィリピン戦線において神風特攻隊その他の特攻作戦を開始した。この年、飛鳥山公園の斜面(崖の中腹)から30m間隔で奥行き約20mの横穴を掘り、地中で横穴を左右に連絡させた「空襲避難用横穴式防空壕」が作られた。(注:実際の空襲時に住民が使ったという記録は筆者の調べた範囲ではほぼ見られないが、大きな壕のゆえ、軍が資材置き場を兼ねて使ったものであろう)

昭和20年(1945)年3月10日の東京大空襲に続いた4月13日の城北大空襲は、北区に甚大な被害を与えた。以下はその日被害を受けた人の証言である。

—— 4月13日夜、11時を過ぎた頃、B29の大編隊がやってきたかと思うと大爆音が轟き、私の目の前に焼夷弾が投下された。直撃を受けた酒屋の店は、火柱が高く上がり大音と共に火の海と化した。この酒屋の主人とおかみさん、幼児と3人が焼死して、学童疎開していた子供だけが残された。至る所から火の手が上がり、防火団や警防団員だけではどうすることもできなかった。日頃の訓練も水の泡で、警防団たちも住民の誘導さえできず、自分の命を守るのに精一杯であった。住民も煙に巻かれて逃げられず、行き止まりに入り肩を寄せ合い焼死した親子、道路端の壕に隠れて命を落とした人、家庭の防空壕で死亡した人、様々であった。王子方面では日産化学の工場五棟、区役所、電話局、郵便局、官公庁・学校が焼けた。その後、他に頼るあてのない人たちは家の防空壕を壊して焼けトタンで仮小屋を作り、そこで生活を始めた。私もちょうど前日に完成した自宅の壕に住んだ。子供たちは仙台に疎開していて、私も行きたかったが町会長であったので行けず、14日から罹災証明書の発行や相談事などで多忙であった。火災で鶏の丸焼きができていて、みんなでそれを食べた。やがてお米はなくなり、乾パンなどでしのいだ。水道は出たので、毎日五右衛門風呂で湯を沸かし、みんなに呼びかけて入った。そのうち残留組も減り、私は日産化学の工場焼け跡を借り受け、カボチャなどの野菜を植えた。焼け跡の野菜はよく育った。さらに荒川河川敷を家庭農園として開放し、様々な野菜を育て、そのうち転入者が多くなった。(『東京都大空襲・戦災誌』第2巻より/武藤金作:豊島3丁目、当時45歳)

この後、本土決戦の前哨戦とされた沖縄戦では敵味方20万人もの犠牲者をだして敗れ、政府は実際に本土決戦による「一億玉砕」を唱えるようになり、義勇軍結成などを進めるが、8月6日、9日の広島・長崎への原爆投下によって日本は降伏した。

建物疎開・学童集団疎開

昭和19年(1944)1月から建物強制疎開が開始され、駅と軍需工場の周辺が疎開対象となった。これは工場を空襲時の延焼から守るために付近の住宅などを撤去して被害の拡大を防ぐためであった。王子区の王子・十条・赤羽の地区は陸軍の第一・第二造兵廠などの工場があり、兵器や火薬、被服など軍需物資の一大集積地であり、都内の他の区と比較しても対象地域は広大であった。この要因と米軍による爆撃により、20年(1945)5月までには北区の人口は半減した。なお北区の軍需工場の大半は爆撃を受けず、戦後、進駐軍が接収して使用した。

一方で小学生の学童に対して昭和18年(1943)より縁故疎開が奨励され、翌19年(1944)3月までの縁故疎開者は旧王子区は5065名、旧滝野川区は1858名であった。さらに縁故のない児童に対し、政府は国民学校の3年生以上の児童に対する集団疎開を19年(1944)6月に決定、ほぼ8月までに実施された。北区全体の学童は群馬県下に疎開をし、対象児童約2万4100人のうち、1万3400人(王子区が9300人、滝野川区が4100人)が温泉旅館や寺院等を宿舎とした。特に王子区は軍の施設が多かったため参加が多かった。疎開先での集団生活は、大半は食糧不足との闘いであった。例えば疎開開始から2か月後のある日の食事は「朝、ジャガイモのおつけ。昼、カボチャのにけつ、福神漬。おやつ、ナシ三切れとおにぎり。晩、カボチャのおつゆ」であり、ほとんど動物性のものを食べていないことがわかる。実際に疎開時に測定した育ち盛りの児童の体重が、一年後にもほぼ増えていなかったという報告も見られる。

東京第一陸軍造兵廠

この工場はもともと隣の板橋区の加賀地区に東京陸軍造兵廠火薬製造所が明治初期から稼働していて(それに付帯して堀船二丁目に倉庫があり、豊島地区にも貯弾場があった)日露戦争中の明治38年(1905)、増産の必要から明治政府は文京区小石川にあった東京砲兵工廠・銃包製造所を旧王子区十条と滝野川に移設、拡張した。その後も第一次世界大戦(大正3−7年:1914ー1918年)の需要増から工場は増設された。そしてこの十条と滝野川の工場を第一陸軍造兵廠、板橋と王子内の他の工場・倉庫を第二陸軍造兵廠とした。

この第一造兵廠では、十条で小銃弾等の弾薬を、 滝野川で軍刀や銃弾、火薬を主に製造していた。またその他銃砲、高射砲用双眼鏡、モールスなどの通信機器、軍服なども製造した。ここには技能者養成所という学校があり、その寮生活は軍隊と同様であったが、学費は無料なので人気があった。また当時「敵性語」として排除されていた英語の授業がおこなわれていた。表向きには禁止していてもその言葉を知らなければ敵のことを知ることはできないからで、軍の行うことは常に矛盾がある。一方でこの工場には多くの女性たちも動員されていて、保育所も設けられていた。さらに昭和18年(1943)以降からは中学校以上の男女生徒も勤労動員としてこれらの工場に通わされた。

この工場地区には陸軍の演習場もあり、そこには対空高射砲も設置されていたが、なぜかほぼ米軍の空爆の対象にされていなかった。板橋の第二造兵廠も同様である。もちろん周辺への空爆はなかったわけではなく、4月13日の城北大空襲では工場の防空壕などで勤労動員された 城北高等女学校の女生徒1名と東京経専の生徒が4名犠牲になっているが、工場自体は直接破壊されていないようである。米軍がこれらの軍需工場を把握していなかったとは考えられず、小学校を中心として約20校の学校を破壊、焼失させておいて軍需工場をほぼ見送った理由は何であろうか。考えられることは、米軍は占領後にこの工場を使用する目的があったということで、実際に終戦後は米軍に接収された(後述参照)。同様な例は他にもある。

学徒動員で第一陸軍造兵廠に勤務していた人の話の要約である。

—— 動員されたのは昭和19年12月、中学2年、13歳の時だった。一日10時間から11時間働いた。日曜日は休日で、そこから昼勤と夜勤とが一週間交代で行われていた。朝、王寺駅前の王子神社に集合して点呼の後、隊列を組んで工場に向かい、営門をくぐるという軍隊式であった。一造は火器を作っていて、赤羽線を挟んで板橋区にある二造は火薬を作っていた。一造は三つに分かれていて我々の第三製造所は陸軍の鉄砲や高射砲などで使われていた信管が作られていた。

ちょうど空襲が激しくなり、飛来する爆撃機B29への応戦では日本の戦闘機も高射砲もB29の高度まではなかなか届かず、事態が好転するとは思えなかった。夜勤の休息時間には信管の入った箱を積み上げた倉庫にもぐり込んで眠った。夜の静寂の中に時計式の信管のカチカチ鳴る音がするが、その上で眠った。昼も夜も度々の爆撃で疲れていた。最初に所属した輸送班では防錆処理をした部品を運ぶが、その防錆剤のエチレンを大量に吸入すると倒れることがあり、その時は公認の休息ができた。それは近年になって発ガン性の物質として規制された。

またここにはハンダ付けの工程があり、風船爆弾の導火線のハンダ付けが多忙となり、昼食時間以外の休息時間がなくなった。動員された女学生たちが日の丸に「神風」の鉢巻をしてガスバーナーで目まぐるしくハンダ付けをしていた。風船爆弾はその大きな風船に爆弾を乗せ、冬季に吹く偏西風に乗せてアメリカ本土で降下させて地上で爆発発火させるもので、アメリカの一部の人に死傷者を出した。

冬が過ぎればその生産が終わり、それに代わって特攻用兵器の生産が増えた。船艇に爆薬を乗せて敵艦に衝突する水中三号や撃針の付いた突き棒の先に爆薬を装備した刺突爆雷などである。これで戦車と差し違えるのかと、休み時間に火薬の入っていない函体と突き棒を突いてみた。その数日後、フィリピンのレイテ島に胴体着陸した陸軍特攻隊がこれを使ったとの報があり、ほどなく出撃の様子をニュース映画で見た。刺突爆雷は当初は戦果を上げたというが、まもなく米軍が車体にネットを張って失敗したと聞いた。つまり爆薬が戦車に届かず爆発して特攻隊員が爆死するだけの犬死にであった。終戦間近になると紙の不足で数ページだけの新聞の朝刊に、これらのゲリラ用兵器の操作方法が連載された。本土決戦に立ち上がれということであった。

もともと動員の命令を受けた時は面白くない授業を受けなくてもよいと思って皆喜んだ。しかし見せかけの軍刀を下げて食べ物も特別な支給を受けて、のうのうと威張っているだけの将校たちに我々は反感を持った。自分の職業を捨てて工場に徴用された高齢者に、若い将校たちが窓に足を投げ出して頭ごなしに叱る。その上に絶え間ない爆撃で疲弊し、規律は乱れ、糧食は悪化したから自分を除く全員が非行化した。あの真面目で寡黙な級長も不良になり信じられなかったが、日々体験することは矛盾だらけで、皆いらだっていた。引率の教師たち(仏教系の私立中学)も恐れて黙認していた。

「一つとせ、人の嫌がる一造の……」から始まる豪気節の替え歌がいつしかはやりだし、最後は「十とせ、動員解除の暁にゃ、幹部を殴る腕がなる」と、これは本気で、戦争が勝っても負けても将校と教師を張り倒したいとの空気が蔓延していた。教師は我々の日割りの報奨金を着服していた。それが支払われたのは戦後復学してストライキが行われてからである。

3月10日の大空襲では死んだ仲間がいた。一人が友人を尋ねて行ったが、弁当を広げる場所もなかったと言い、数日後自分も行ってみたが、川には土左衛門が一杯で、少女の顔が駄々をこねるように水面で揺れているのが印象的だった。4月13日の大空襲でわが家は全焼した。田端と駒込の山手線沿いの崖の上から見渡すと、一面の火の海だった。

二回の大空襲を境にしてほとんど無欠勤を誇っていた出勤率は崩れたが、それでも皆働いていた。この戦争の意義を信じていたわけではなかったが、働かねばならないと思っていた。すでに制空権は完全に米軍に握られ、低空からの艦載機による機銃掃射が思うままに行われていた。日本の近海に空母が迫っていることは明らかだった。一造の一、二製造所は爆撃され炎上したが、三製は高射砲の信管の増産が至上命令で、空襲が来ても退避命令は出なくなった。外の動きとは無関係に徹夜で仕事をした。夜中を過ぎると睡魔が繰り返し出てくる。そんな時に治具を足に落とし足が炎症を起こしてまともに歩けなかい中でも出勤した。

夜勤明けの朝、夜間爆撃の後に米軍が空から撒いたビラが一面に散乱していた。ビラを拾ったり読むことは禁じられていたので、門衛に見つからぬように音無川の河原に降りて拾って読んだ。夜露に濡れていた紙がピンとしていた。そんな上質紙は見たことがなかった。ビラの内容は豊富で、日本の軍部は国民を騙して悲惨な戦争を続けさせている、早く降伏した方がよいというものであった。そのうち米軍が上陸してくるという恐れを持った。艦載機の攻撃もやりたい放題だった。

8月7日、新聞は広島に新型爆弾を投下し大きな被害が生じたと報じた。これまで日本側の被害はほぼ何も報道していなかったので、よほど重大なことだと思った。8月15日、終戦の日に初めて私は過労で欠勤した。空襲は止み、B29が低空からのパラシュートで梱包物の投下を始めた。主翼にはP・Wの文字が書かれていて、それは近くの捕虜収容所に投下したものだが、そこを外れて落下したものを住民は恐る恐る開き、それはアメリカの食糧で、みんなが先を争って持って帰っていた。

我々はひたすら働いて戦争に加担し、何の抵抗もしなかった。目の前の不合理に反抗したとしてもただ事では済まなかったろう。ところが終戦の翌日に我々は降伏に反対し、軍部の腐敗を糾弾しようと血判を押したが不発に終わってしまった。我々は無知だった。そのために進んで戦争に協力し、多くの人命を失わせ、自分たちもボロボロになった。無知が戦争を支えていた。

(沼崎英夫『なつくさ』第十号、保谷市「戦争体験をつづる会」より)

区民の体験談

以下は『北区戦後70年誌』からの抜書きである。

<戦時下の子供>

—— 日中戦争(支那事変)は昭和12年(1937)7月に開戦されたが、私はその年の春、王子第一小学校に一年生として入学した。入学式の三ヶ月後に全校生徒が校庭に集められ、校長先生から「大事なお話し」として「今日から日本は支那と戦争を始めた」と話された。小学四年の12月に日本は米国英国と開戦、大東亜戦争と言う名の戦争になった。小学生の間は、近所で出征兵士を見送ったり、オバサン達の防空演習を見物したり、毎月8日に学校から王子神社まで歩いて戦勝祈願に集団参拝したりするくらいだったが、中学に入ってからは、授業に教練という科目があり配属将校という軍服を着た先生にしごかれた。二年からは学校へは行かず、十条の日本化工という工場で勤労動員として毒ガスマスクの部品を作らされた。自転車で工場へ行き帰りに空襲警報のサイレンが鳴ると、道筋のオバサンに「ウチの防空壕に入りなさい」と強制された。昭和20年(1945)になると東京への敵の空襲はほぼ毎夜となり、「敵機来襲!」のラジオ放送とサイレンが鳴り灯火管制で暗い夜空が処々、赤く染まった。私の住む王子四丁目は焼け残ったが、隣の三丁目は全焼のようだった。東側に造兵廠という大きな軍の施設があり、高いコンクリート塀に囲まれた工場で、私たちは「火薬庫」と呼んでいたが、中で何が造られていたか知らなかった。我家はそこからすぐ近かったので空爆の標的になると思われたが、戦後その跡地に入ったら煉瓦造りの建物は残っていた。同じ町内で焼けだされた同級生は浅草の三筋町に越して3月10日の大空襲にあった。訪ねて行ったら一面の焼野原の中で地下壕から苦しそうな顔を出した。3月末、あと4ヶ月余りで終戦になるのを知らず、我が家は茨城県に疎開した。担任の先生に そのことを届けに行ったら「お前、逃げるのか?」と言われた。 疎開先の現在の坂東市では毎夜、東京の空襲の赤い空を眺めていた。終戦のラジオを聴いたのは中等学校三年の8月だった。私の少年期から青年期に移るまでは戦時下だった。(倉持慶一)

<学童疎開>

—— 姉と10歳の私は学童疎開で宮城県の山あいにある鎌先温泉で、戦争のために別れて暮らしていた。 父は筆まめで家族にこまめに手紙を書き、私は週に一、二通届く父の手紙を待ち焦がれていた。父の看板字のような四角い字がとても好きでその字を真似て一生懸命返事を書いた。ある日思いがけない父の手紙が届いた。「幸子さんはパパの字を真似しないで、きれいな字を書くように練習してください」。私はびっくりしてべそをかいた。しょげた様子に寮母先生が声をかけてくれた。教科書の字を手本にしてみたらと優しくおかっぱ頭をなでてくれた。 すぐに教科書の字をなぞるようにして返事を書いた。「良く書けました。一生懸命にきれいな字を書いてくれてうれしいです。幸子さんはおりこうさんで良い子です」。私は飛び上がって喜んだ。寮母先生や友だちに見せて回っ た。何度も手紙を読み返して次はもっときれいに書こうと思った。それから何通かの手紙のやりとりがあったか…ある日夕食後、一部屋に生徒を集めて少しこわい顔をした先生が静かに話し始めた。「皆さんのご家族の中でこれからお話しする方は3月10日の空襲で亡くなられました…岡本さんのお父さん…」。布団をかぶって泣いた。みんなも泣いた。私は毎朝朝日が差し込む廊下に一人でそっと立ち太陽に手を合わせた…戦争に勝ちますように、戦争でパパが死んでも泣きませんから勝たせてください…。父の手紙は宝物になった。それから二カ月後私は母達と那須温泉で暮らすことになった。そして三カ月後の終戦間近い8月1日の夜、那須温泉町は、初めての空襲警報に驚いて防空壕へ避難した雑貨屋一家が、ローソクを消し忘れ、それが倒れて燃え広がり町が焼き尽くされた。私の宝物、大切な父の手紙の束は、枕元に置いたリュックサックの中で灰になった…なぜリュックを背負って逃げなかったのか、自分を責め続けた。父は38歳だった。 (岡本幸子:当時の一家の住まいは浅草千束町で、祖母、母、妹、弟二人は栃木県那須温泉に疎開していた)

—— 昭和18年(1943)2月、ガダルカナル島からの撤退を境に、翌19年(1944)、マリアナ海戦の敗北、サイパン島の玉砕、続いてグアム・テニアン島への上陸と戦局は転換し、米軍機の日本本土空襲が現実味を帯びてきた。この19年(1944)1月には学童疎開命令が発せられた。私は小学校六年の一学期に、母方の里である千葉県南房総の和田浦という小さな町に縁故疎開をした。小さい部落のこと、配給物資を貰いにいくと、自分たちの分が減ってしまうと、よく嫌がらせを受けた。昭和20年(1945)4月に館山市の旧制中学に進んだ。中学校は館山の海軍飛行場の近くで、空襲警報になれば、米軍の艦載機が飛来し機銃掃射に見舞われ、近くの松林の中にある防空壕に駆け込んだ。そんな時いつも威張っている軍事教官(大佐)の慌てふためきぶりをみて密かに笑ったが、そんな様子をみていた担任教師に、非国民と罵られ殴られる始末となる。いよいよ戦局も激しくなって、勉強どころではなく、勤労動員として、松根油(不足するガソリンの代替)の原料になる松の根を掘ったり、出征兵士留守宅の農家に稲刈りにいったりした(こんなときはお米のご飯が食べられた)。また警戒警報の合間を縫って要塞地帯の海に行き、木札の鑑札をつけ、海中にもぐり火薬の原料になるカジメという海草をとったりした。

戦後価値観が一変し、教師の態度も180度変わり、先生に対する信頼も一気に失せてしまった。やがて徐々に落ち着きを取り戻し、昭和23年(1948)には学制改革が行われ、新制中学の第一回生となった。その後東京に帰り、昼は働き、夜は高校、大学と8年間の夜学生活を経て、45年余の公務員生活を終え、平成8年(1996)に退職した。現在は兄が戦死したニューギニア方面で、未だジャン グルの中に放置されている旧日本兵の遺骨の捜索、収集、本土への帰還を果たすための活動をしているNPOの仕事を手伝っている。戦後70年、未だ戦争は終わっていないというのが、正直な感想である。(大久保治雄)

<空襲体験>

—— 戦況が厳しくなって米軍の爆撃機が来襲するようになると、谷田川通りに面した両側の住民の家を強制疎開させて建物の取り壊しが始まり、その作業を旧古河庭園に駐屯していた兵隊たちが行った。昭和20年(1945)4月13日夜、わが街中里が米軍爆撃機B29の焼夷弾攻撃を受けた。この夜はまず照明弾をふわふわと時間をかけて落下させ、真昼のような明るさに一帯を照らし、次にB29が両手を広げた程の低空に降りて焼夷弾をばら撒いた。私と姉は大家さんと一緒に兵隊さんの後について霜降橋から旧古河庭園に向かう坂道の途中まで来た時、爆撃機の攻撃を受けた。兵隊さんが「伏せ」と大声で叫んだ。私は伏せながら上を見ると、爆撃機の胴体が開き、大型の爆弾が幾つも飛び出し、その大型爆弾が破裂して小型の焼夷弾が火を吹いてパラパラと落ちて来た。急いで坂道を駆け上り旧古河庭園の前に辿り着いた。しかし門前には番兵が立っていて中には入れなかった(注:このような事実は各所にある)。暫くすると焼夷弾が庭園の裏門に落ち、消火のため番兵がいなくなった時、突然突風が吹いて門が開いた。鉄の扉は供出されて木製に変わっていたのだ。思わず自転車ごと逃げ込み、命は助かった。空襲が止むと燃え煙むる地上に大きな朝日が昇り始め、一帯は広く焼けてしまっていた。自宅に戻る途中で、紫に変色した肌を露出して焼死した人を幾つも見た。焼け跡の自宅に着くと姉がいて、私の姿を見ると駆け寄って来て「好かった、好かった」と言って涙を流して喜んでくれた。姉は途中の霜降橋で焼夷弾が落ちてきたので駒込駅に向かい、本郷中学校に逃げ込んだが、異様な悪臭の煙りに目をはらし、息が出来ず死ぬ思いをしたと語った。姉はこれが引き金となって肺病を患い、一年後に17才の若さで帰らぬ人となった。また聖学院のグランドに避難した人は、火焔の強風が何度もなめ回すので、もう駄目だと思ったと話していた。焼跡で途方に暮れていると大家さんがやって来て、 私の自転車で出て行き、戻ってくると、焼けなかった親戚の家にと案内してくれた。翌日、東武東上線が上板橋駅から運転していたので、焼け跡に残った歪んだ洗面器と塩の固まりを持って電車に乗ろうとしたら、罹災者であることを知って駅員が無料で乗車させてくれた。そして姉と私はやっとの思いで成増の伯父の家に辿り着くことが出来た。伯父が「心配してた」と出迎えてくれ、姉は「伯父さん、家が焼けちゃったの」と言いながら伯父に抱き付いて大声で泣き出した。私もつれ泣きした。この時から苦難の生活が始まった。

戦後、私は小さな弟妹を連れて疎開していた母の新潟県の知り合いの家にお世話になっていたが、中里に帰ろうとしたところ、食糧難のためか転入がストップされた。やむなく川越の知り合いにお世話になり、毎月区役所にお願いに行き、昭和23年(1948)4月にやっと中里に転入が許された。この時から生れ育った中里に戻り、貧しい乍らも一家揃って暮らすことが出来た。(池田 公三)

—— 70年過ぎた今でもあの恐ろしい夜のことは、つい昨日のことのように心に鮮明に灼きついて忘れることはできない。終戦の年の東京は、3月10日の下町の大空襲に始まり毎夜のような敵機の来襲に私たちも防空服のまま床に就く日が続いていた。そして5月25日の夜、豪雨のような音と共に降りそそぐ焼夷弾。あっという間にあたり一面火の海となった。防火用水の水を頭からかぶり隣組の人たちと声をかけ合い、避難を始めた。 御近所でも誰も姿を見せぬ家があり名前を呼ぶと小学校一年生の男の子が玄関まで出てきたが、すぐ燃えさかる火の中に戻ってしまった。明け方、九死に一生を得て灰燼に帰した我が家に辿りついた時 、その子は焼夷弾の直撃で倒れた母親の傍で焼死していた。焼け焦げたその子の額には学帽の記章だけが残って焼き付いていた。(中村康子)

—— 4月13日、滝野川の私の家はB29の大編隊が落とす焼夷弾に焼かれた。突然ザーという音とともに焼夷弾の雨が降り始めた。防空壕に入ろうとは思わず、私たち家族三人は少なくとも自分の家に落ちた焼夷弾はすべて消しとめたと思う。その一本は母の目の前に落下し、母はそれをやにわにつかみ、さかさまに地面に差し込んで消しとめた。あの焼夷弾があと10cmもずれていたら母は死んでいたはずだ。それは後から思ったことで、とにかくみんな言葉をかわす余裕もなく、必死に火を消そうとした。自分の家の火を消して隣家の消火に駆けつけた。その時、我が家のすぐ裏の造兵廠の女子寮の寮生の一団が数人の陸軍将校に率いられて避難していた。われわれ国民を「最後まで戦え」と叱咤していた軍人が工場を空っぽにするとは何事か、私は「逃げずに火を消せ」と怒鳴ったが、将校たちは平然と目の前を通り過ぎて行った。

そのまま隣家の消火を手伝っていると、父が「もう一面は火の海だ。逃げよう」と呼びに来た。その時、隣家の主人が玄関のところに立った父の黒い影を見て「誰だ!」と怒鳴った。近所では裕福だったこの主人は火事場泥棒とでも思ったようだった。私は後で行くと父に大声で答えたが、父は私を梯子から引きずり下ろした。この時父に従っていなかったら私はこの隣家の一家と同じ運命になっていただろう。…… 父と病身の母の三人で夜通し火を逃れて歩き回った。この夜は(3月10日と違って)風がなかったことは幸運だった。そのうち夜が白み始め、避難先は桜ヶ丘商業との噂で学校に行った。しばらくすると私を呼ぶ声がし、見ると隣家の長男だった。彼の顔は一面の火ぶくれになっていた。彼の家の人たちは、近所でも評判の立派な防空壕の中に逃げ込んだが、彼だけがなんとか火と煙の中をくぐってきたというが、家族は蒸し焼きになって翌朝発見された。(この節は「東京大空襲・戦災誌」第2巻より:芳賀義克、20歳)

<銃後の様子>

—— 昭和14年(1939)、私が結婚して居を構えたのは北区稲付庚塚、今 の赤羽西四丁目で、小さな庭のある平屋が並ぶ住宅地であった。翌15年(1940)に長女が、18年(1943)には次女が誕生。楽しいはずの親子4人の生活は太平洋戦争突入の故に何とも悲惨な生活に暗転した。戦争は人の心を狂わせる。空襲警報に怯えながら、主婦たちは軍事訓練や防火訓練を命じられる。赤ん坊を背負った者も腰の曲がった高齢者も容赦なく、三岩小学校の校庭に集められ「エイエイ、ヤー」と、竹やりで敵を討つ訓練を少尉から受け、ばかばかしいと言える者もいなかった。隣組が意地悪な目を光らせている中で、焼夷弾が落ちて延焼しないように、屋根に登ってバケツリレーで水を撒く防火訓練も命じられた。ふらつく梯子に登って屋根にどんどん水を撒くと、足がすくんでしまった。 赤羽台の工兵隊が何百人も、我が家の前の道路を地響きを立 てて、行進演習すると地震のように家が揺れた。近くで友軍機が撃ち落されて二人の兵士が死んだ。日に何回か空襲警報が鳴る度に、家の前の坂道の中に掘った小さな防空壕に入り、モグラの親子のように身をかがめて、敵機が過ぎるのを待つ間、長女は「こわくないよ、こわくないからね」と次女の防空頭巾をなでると、不思議と一歳の次女は泣かなかった。

3月10日の東京大空襲の翌月13日夜の空襲では赤羽駅一帯が焼け野原と化し、新聞も読 める明るさであった。その後、埼玉の鴻巣に疎開をして、8月の終戦を迎えたが、すぐに食料もあるわけでなく、空腹が一番人間を不幸にするし残酷にする。食糧不足は戦後も続き、炎天下、 ベーカリーの前には食パンを求める何百人もの列ができた。売り切れと言われて、泣くことも知らない二人の幼女を連れて帰った切なさを、涙が乾くことがなかった戦争の日々を私は忘れない。今、96歳の私が強く思うことは戦争はあってはならぬこと。戦争の初めから終わりまで誰もが異常な経験をし続けるからだ。 (橋本千代子)

遺体の仮埋葬

昭和20年(1945)3月より同年8月までに北区神谷地区において空襲を受けて亡くなり、引き取る家族のない一般住民三百数十名の遺体がこの神谷公園内に仮埋葬されていた。この遺体は昭和26年(1951)に墨田区の東京都慰霊堂に、身元不明の空襲犠牲者として納められた。その後昭和50年(1975)、神谷二丁目中町会が「大東亜戦争における空襲戦災者三百数十柱の慰霊顕彰」としてこの公園の側(神谷小学校裏)に記念碑を建立した。

戦後の出来事

闇市

終戦後、地方へ疎開していた人々や戦地から復員兵たちが戻ってきた。食糧難や住宅難との戦いであった。強制疎開で空地になっていた赤羽駅前広場や十条・王子など強制疎開で空地になっていた駅前にヤミ市が立った。日常の生活必需品は配給統制が強化され、逆にヤミ物資への流出や凶作による量不足から遅配が続き、人々は足りない分を家庭菜園や買出しやヤミ物資の購入によって補った。業者は東北地方への買出しでヤミ物資を運び込み、赤羽駅は食料などを求める人々と近県からカツギ屋の集散地点となっていた。しかし戦前からの食糧管理法はまだ生きていたので、配給以外で入手した食糧は当局によって没収されることもあったが、個人が田舎に行って着物などの物々交換でやっと手にした食料を没収されることは理不尽なことであった。昭和26年(1951)10月には麦の統制撤廃が閣議決定された。これをもって米以外の食品は全て自由販売となり、ヤミ物資はなくなった。同年12月、東京都内の常設露店は廃止となり、いわゆるヤミ市は姿を消した。そしてこの赤羽駅の露天の闇市から商業地としての復興が始まった。

軍用地の変遷

北区の戦後復興にとって、旧軍用地の解放・利用問題は最大の問題であった。北区の総面積に占める旧軍用地の比率は、国有地と民有地を合わせると約10%に及び、23区で最大であった。この中で現在の桐ヶ丘周辺には東京陸軍兵器補給廠赤羽火薬庫という火薬倉庫があった。終戦直後、東京都同胞援護会が都内にある20箇所ほどの軍用建物を引揚げ者用の住宅としたが、この火薬庫がその一つとなった。火薬庫といっても50棟ばかりあり、そしてここに外地からの引揚げ者たちが次々と移り住むようになり、一時は赤羽郷と呼ばれ、協同組合まで作られるようになった。

その後、都内各地で国有地解放運動が活発となり、27年(1952)10月には、約17万平方mの旧軍用地が東京都及び北区に払い下げられた。これらの土地は、現在の東京都立飛鳥高等学校、北区立豊島中学校(統合して現明桜中学校)・堀船中学校・梅木小学校などの学校建設や住宅、道路、公園などに利用された。桐ヶ丘にも昭和30年(1955)から都営の団地が形成され、46年(1971)時点で全140棟、総戸数4758戸となり一つの街を形成していった。

第一陸軍造兵廠の接収とその後

赤羽の第一陸軍造兵廠は板橋の第二造兵廠とともに昭和22年(1947)、占領軍(GHQ)に接収されてTOD(東京兵器補給廠)となるが、戦後の一時期、この旧軍用地には、生活費の足しにと薬莢を拾う人々が現れた。TODではアメリカ軍の戦車や兵器の整備工場となった。また陸軍造兵廠の本部は米陸軍司令部として使用された。

25年(1950)6月、朝鮮戦争が勃発し(3年後の7月に休戦)この東京兵器補給廠で兵器の製造、修理等が行われ、ここでは約1万1500名以上が雇用されていたとある。これら赤羽地区の軍需工場群がほとんど空爆を免れていたのは、米軍が占領後に自軍が使用できる施設であると考えてのことであったのかと思われる。実際に皇居や主だった文化施設も空爆の対象外にしている事実がある。

33年(1958)にはその一部が日本に返還され、翌34年(1959)そこに陸上自衛隊が入所し、武器補給処十条支所として活動を始めた。35年(1960)末にベトナム戦争が勃発。それに伴いこの東京兵器補給廠は米軍のキャンプ王子と呼ばれるようになった。この戦争は長期化し、それに応じて米軍はここにベトナム戦争の傷病兵を収容する野戦病院建設を計画した。当時日本各地に米軍の野戦病院があったが、東京都区内に野戦病院が設置されるのは初めてだった。これに対して住民や大学生の運動組織が激しい反対運動を起こし、都議会も超党派で廃止運動を行ったが、それでも43年(1968)3月に野戦病院は設置された。しかし反対運動の影響もあって翌44年(1969)12月に病院は閉鎖された。

昭和46(1971)年になって米軍の王子キャンプは全面返還され、北区はここを中央公園として造成し、51年(1976)に完成した。GHQの本部は中央公園文化センターとして改装されたが、その白亜の外観(元は茶褐色)から、ドラマや映画のロケなどにも利用されている。

終戦時に赤レンガの工場は約20棟並んでいたが、防衛庁自衛隊の拡充のために次々と建て替えられた。ただ275号棟だけが残っていて、そのまま敷地の一部が北区に払い下げられ、赤レンガ棟は外観を残して中央図書館に建て替えられ、2008年に開館した。また現自衛隊がある十条駐屯地の正門ゲートには取り壊した建物の煉瓦が再利用されている。

現在の赤羽自然観察公園もかつての東京陸軍造兵廠の用地であった。その他周囲には練兵場や射撃場、被服本廠(軍服の工場)があった。米軍はこれらを接収後、戦車訓練場として使用、その後この用地は陸上自衛隊十条駐屯地赤羽分屯地として使用されたが、区に売却され、自然観察公園、運動場となった。また日本住宅公団(現UR都市機構)により37年(1962)に建設された総戸数3373戸からなる大規模な団地も軍用地の跡に建てられた。その他陸軍火薬庫跡を中心とした地区は上記のように都営桐ヶ丘団地住宅になっている。このように各地の軍事用の拠点や敷地の多くは、戦後日本の復興に転用されている。

なお、占領軍の駐留地区に付き物のことであるが、兵士用の慰安所として北区にも赤羽会館などが一時RAA(特殊慰安施設協会)の関連施設として開設されていた(大田区参照)。