(東京都全体については「東京都の概要」参照)

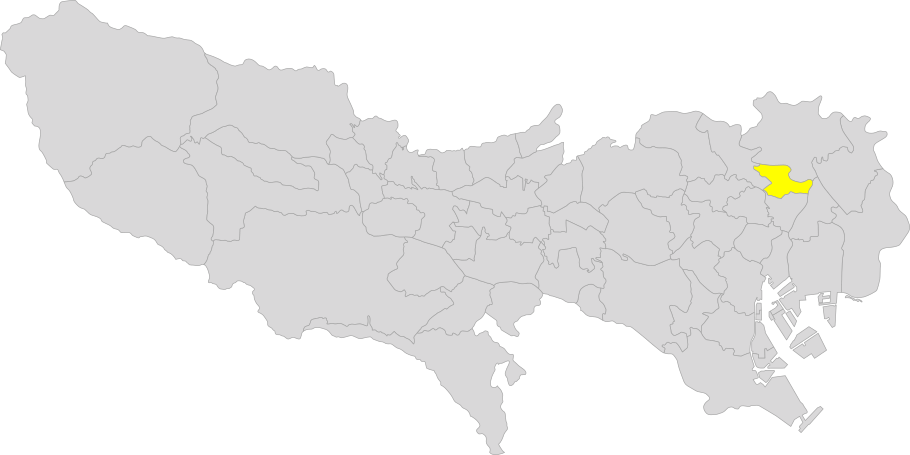

荒川区の空爆被害

〇 空爆日:昭和17年(1942)4月18日、19年(1944)12月12日、20年(1945)1月7日・27日・28日、2月19日・25日・26日、3月4日・10日、4月12日・13−14日、5月19日・25日(全14回)

〇 被害状況:死者732人、負傷者524人、被災者18万7280人、焼失等家屋5万1740戸(66%)で区の面積の45%を焼失。

〇 出征者と戦死者数:不明(敗戦となって、軍政府は米軍からの責任追及を恐れて関係書類をすべて焼却してしまったため)

なお、荒川区の昭和15年(1940)の人口は35万1281、19年(1944)11月、空襲が始まる直前の人口は26万2780、終戦直後は8万3663、平成17年(2005)19万1238、平成30年(2018)は21万7265と戦前に及ばない。これは江東区も同じである。

【空爆被害の詳細】

昭和17年(1942)4月18日 午後:前年12月8日の日本軍の真珠湾奇襲攻撃からほぼ4ヶ月後、本土への初空爆があり、荒川区では現在の東尾久8丁目の住宅地に爆弾3発と焼夷弾70発以上が投下された。証言者によると向かいの家で食事中の家族6人が爆弾の直撃で即死し、小学校3年生の少年も建物の崩壊で圧死した。これは現在の尾久の原公園にあった旭電化工業の工場を狙ったものが外れたのではないかとも言われる。東京では他に葛飾、品川、渋谷、新宿区が被害を受けた。区内の死者10人、重軽傷48人、全焼全壊等家屋66戸。都全体では死者39人、重軽症者307人、全焼全壊家屋121戸、半焼半壊等家屋130戸であった。

この日の空襲は日本軍にとって不意を突かれたもので、空襲警報もなく、荒川区の住民も当初は日本軍の飛行機だろうと興味半分に眺めていた。またこの空襲は、東京から1200kmの太平洋上の空母から中型爆撃機B25を神戸から東京まで16機出動させたもので、東京へは6機が来襲、日本全体での死者は船上も含めて87人、重軽傷者466人、損失家屋262戸の被害が出た。B25は欧州の第二次世界大戦後半のこの時期に多く使用されていたもので、この2年半後に本格的に使われたB29大型爆撃機はまだ開発中であった。

本格的空襲は二年半後の19年(1944)11月24日から始まる。その間米軍は、太平洋の制圧と日本軍占領のマリアナ諸島などを壊滅させることに専心し、そして最初に陥落させたサイパン島を新たに開発した長距離大型爆撃機B29の基地とし、日本本土へ大量に投入した。そしてこのB29が大量に投下し、日本の都市を焦土にした焼夷弾も、米軍が日本の木造家屋向けに研究して開発したものである。ちなみに新開発されたB29は1万mの高度を航行できるが、日本の戦闘機はそこまで上昇できる能力を持っておらず、B29が高度を下げて来ないと地上からの高射砲でも迎撃できなかった。またB29のは超空の要塞と呼ばれるほど大きく戦闘機の銃撃だけでは撃ち落すのは難しく、体当たり的に突っ込んで破壊し、自身は落下傘で降下する方法も取られたが、その多くは体当たりによる自爆であった。高高度撃墜が可能な高射砲が開発されたのは終戦近くなってからである。

19年(1944)12月12日:B29・2機が来襲、対象は主に豊島区であったが、南千住3丁目と日暮里駅前が空爆を受ける。

20年(1945)1月7日:荒川区では新三河島駅付近・第二峡田小学校付近・南千住警察署付近が空爆を受け、火災が発生し死者20数人。

1月27日 午後:B29・62機が来襲、千代田区、中央区、墨田区が中心として空爆され、都心の有楽町駅近辺に100名以上の死体が横たわった。荒川区の死者81人、負傷者126人、家屋の全焼全壊等325戸、被災者1306人。この日は日本軍も戦闘機で伊豆諸島辺りから迎え撃ったようであり、米軍の記録では9機が撃墜され、32機が損傷を受けたとある。しかし死者は8名とあり、B29には常時11名乗っていてもっと多いはずで、その他は落下傘で海上で溺死か、無事に地上に降りれば捕縛されて捕虜になっている。

1月28日 夜間:B29一機が偵察を兼ねてか、主に文京区に焼夷弾を約450個投下し465戸が全焼、死傷者30人。荒川区は日暮里に攻撃あり、爆弾2個で死者1人、半壊家屋2戸。

2月19日:大雪の降った後の昼、131機のB29が都区内に分散して来襲、荒川区は尾久町で死者5人、負傷者23人、都全体での死傷者386人。この日は250kgと100kg爆弾及び焼夷弾が多数落とされ、焼夷弾による全焼と爆弾による全壊の家屋が合わせて772戸、半焼半壊が250戸。

2月25日:早朝と午後、B29約200機が都区内北東部に来襲、分散した空爆であったため都全体での死傷者は約630人程度。しかし焼夷弾により家屋の全焼等2万戸以上、被災者7.6万人以上となった。荒川区には爆弾が主で、死者10人前後、爆弾による埋没者の生死不明と『戦災誌』にある。ただその後の調査であろうが、荒川区史には死者22人、重軽傷25人、埋没行方不明者23人となっている。埋没とは、例えば250kg爆弾は普通の土の上だと20m程度の大穴を空ける威力を持ち(500kg爆弾では30m以上)、その土砂で周囲の人間を埋めてしまうことがあり、またその中心にいる人の形は無くなり、これで行方不明になる場合もあった。この日遺体捜索に関わった人の証言で、「遺体捜索のために隣組から一人ずつショベルを持って行き、遺体を収容したが、どうしても1人だけが見つからず、雪が溶けた2、3日後に、京成の高架を越えた民家の屋根で見つかった」とある。

翌2月26日未明:B29一機が、足立区と荒川区に合わせて爆弾9個を投下、両区で死者22人、負傷者40人、家屋全半壊67戸、被災者187人であり、爆弾の投下量からすると、死傷者は多いようだが、この日は爆弾一個は250kgから500kgが中心で、その破壊力は凄まじい。B29は一機で500kg級の爆弾10個以上が積めるほどの積載量があった。

3月4日:城南地区を除いて都内全域に177機が来襲したが、荒川区の被害は少なく、半壊家屋12戸、死傷者なし。都内の死者449人。

3月10日:いわゆる東京大空襲の日。B29・301機が3月9日の深夜あけから約2時間半の間来襲し無数の焼夷弾を投下、そこに強い冬の北北西風も加わって、江東、台東、墨田区の住宅が密集した下町を中心として一夜にして焼死者8万数千人を出した。荒川区は主に南千住、三河島町、尾久町、三ノ輪から二之坪(現東日暮里2丁目と東日暮里3丁目)の辺りまで焼けた。死者438(あるいは449)人、負傷者209人、全焼家屋約1万6900戸、被災者6万1851人。またB29が尾久町の旭電化工業の工場(現尾久の原公園)に墜落し、米兵10人が死亡、華蔵院の薬師堂墓地に埋葬された。残り1人はパラシュート降下して捕虜になったが、その後陸軍刑務所が空襲を受け焼死(渋谷区参照)。

4月12日:武蔵野の工場地帯にB29と戦闘機合わせて約200機が来襲、荒川区は日暮里に爆弾が落とされ、負傷者4人。なお迎撃する友軍機が1機墜落、搭乗員は行方不明。

4月13日 深夜:都区の北東部全域にB29約330機(3月10日より多い)が来襲、都内の死者1822人、負傷者4973人、全半焼16万8500戸、被災者約71万人を生じ、城北大空襲と呼ぶ。荒川区は死者207人、負傷者60人、全焼家屋3万3387戸、被災者約11万8000人で、焼夷弾の威力を物語るが、3月10日の経験から都民は自分たちの避難を優先し、死者は少なく済んだ。この日、第一峡田、第四峡田、第四日暮里、第六日暮里、宮前小学校などが焼失した。(この日の様子は下記)

5月19日:この日は米軍の記録ではB29約300機が第一目標を立川の陸軍航空工廠と立川飛行機としたが、天候の加減で静岡・神奈川・千葉・山梨方面に分散して空爆、都区内は主に荒川区が中心で、南千住付近で死者20人、重軽傷者22人。

5月24日 未明:(城南大空襲)区の被害はないが、高射砲で撃墜されたB29の乗員2名が南千住に落下傘で降下、捕虜となるが、他9名死亡。(この日はB29・ 525機による城南大空襲と呼ぶ)

5月25日 夜間:これまであまり爆撃されていない都区南西部がB29約470機により、大空襲を受けた。山の手大空襲と呼ぶ。荒川区は尾久町が爆撃を受け、死者2人、負傷者8人と少ないが、焼夷弾により家屋全焼560戸、被災者1745人。都全体の死者3596人、重軽症者1万7899人、全半焼16万5442戸、被災者約62万人に及ぶ。この後、米軍の空爆は日本の地方都市に向かった。

(この後、3月下旬から始まった沖縄戦では敵味方20万人の犠牲者をだして6月23日に終わる。8月6日、9日に広島・長崎に原爆が落とされ、合わせて約20万人の死者。8月15日終戦)

<焼失した小学校>

第二荒川(廃校)、第四荒川(廃校)、第一峡田(鉄筋の一部残る)、第四峡田、第五峡田、第六峡田(廃校)、第一瑞光(廃校、第三瑞光に併合)、第二瑞光、第五瑞光(平成時代に汐入小に統合)、第一日暮里、第四日暮里、第五日暮里(廃校)、第六日暮里、尾久、尾久西、尾久宮前、後田(廃校)、八城(廃校)の18の小学校が2月25日と3月10日、4月13日の空襲でほぼ全焼している。第一荒川、第三瑞光、真土の被害は一部。

焼失した学校は、焼失を免れた学校を借りたり、そこで午前と午後の二部制にしたりして授業を続けた。尾久小の場合、3月10日で焼失、尾久宮前小に収容されたが、4月13日の空襲で尾久宮前小も焼失、一緒に赤土小に収容された。校舎の復興は早くて2年後、遅いものは4、5年後であった。

戦時下の出来事

空襲下の様相

昭和17年(1942)4月18日の日本への初空襲に関しての逸話である。

上記ではこの日の空襲は日本軍の不意を突いたものと記したが、作家の吉村昭は当時中学3年生で、土曜日なので学校から早く帰っていた。快晴で日暮里の自宅の屋根の上につくられた物干し台で六角凧を揚げていた。「東の方から爆音がきこえてきて、見ると迷彩をほどこした見なれぬ双発機が近づいてきていた。驚くほどの超低空で、私は凧がからみはしないかとあわてて糸を手繰った。両端垂直尾翼の機は、凧の上を通過した。胴体に星のマークがつき、機首と胴体に機銃が突き出ている。風防の中にオレンジ色の絹のようなマフラーを首に巻いた二人の飛行士が見えた。機は、少し右にかたむけて谷中墓地の方へ遠ざかっていった。ハワイ奇襲以来、日本軍は優勢に戦いを進め、連戦連勝が報じられていたので、私はそれが敵である米軍機などとは思いもしなかった」。(吉村昭『東京の戦争』より)

実際に軍部の対応はどうであったか、当時尾久警察署の通信係であった深谷西教の話である。

—— この日は朝8時に警戒警報があり、これはいつものことで実際にこれまで米軍機がやってくることはなかった。昼食後、天気がよくそばのバルコニーに出て遠近の風景を眺めていると、遠くから飛行機の爆音のような音が聞こえてくるので、見ると東南方向から黒点が現れ、それが次第に大きくなり、飛行機であると認める間もなく、爆弾らしきものが旭電化工場付近に投下され、大音響とともに爆弾片が飛び散るのが見えた。その時、深谷のそばにいた数人の署員は「友軍機の演習か誤爆ではないか」と言った。その飛行機は向きを西南に変えて飛び去った(その後早稲田付近が爆撃された)。深谷はこれは敵機だと判断し、急いで通信室に戻り、非常通信信号を本部司令室に発信した。本部司令室では驚いたが警視庁独自で警報を発する権限がなく、管内の警察、消防署に通報し、同時に東部軍司令部に照会したが要領が得られず、しばし待てと言い、しばらくしてから空襲警報発令の通告があり、警報が鳴ったが、敵機は飛び去った後であった。(『東京大空襲戦災誌』第2巻より)

これは軍としては大きな失態であり、しかし軍は「敵機9機を撃墜」などと発表し、被害を受けた住民にはこの空爆での被害の口外を禁じた。また当時は軍の御用新聞となっていた各紙は「敵機逃亡」「威力なき焼夷弾」と報じ、逆に戦意高揚の材料とした。

20年(1945)2月25日の空襲による被害の一部。

—— この日の空襲では南千住の被害が多く、母親と実家に戻ろうと松戸駅で乗り換の列車を待っている時、「近所の電気屋のおばさんが赤ん坊をおんぶしていて、半纏ですっぽり包まれていたその赤ん坊を母が顔を覗き見ようとすると、突然「見ないでっ!」とおばさんが悲鳴のような大声をあげ、悲鳴は号泣に変わった。炎の中を逃げまわる中で、赤ちゃんは煙にまかれて窒息死して、朝になって気付いたという。これから故郷の新潟へ帰って、心ばかりの供養をするんだということを涙を流しながら話してくれた。死亡が確認された人の話や、壕の中で一家全滅という家もかなりあった。あの人も、あの人も、そしてあの一家も…おばさんと母の涙涙の会話は汽車が来るまで続いた。(「荒川ゆうネットアーカイブ」:根本圭助。なお同じような例は3月10日の大空襲で特に多い)

3月10日の空襲で。

—— 3月10日は陸軍記念日で、大きな空襲があるかもしれないとの噂が伝わっていた。私たちは尾久に住み、10歳と6歳の子を郷里に疎開させ、女学校五年生の長女は軍需工場に動員され、長男は一高でほとんど軍事教練のようだった。他に4歳の男の子がいた。私と主人は組長、群長の役目を負い、「逃げるな、火を消せ」をモットーに防火訓練に明け暮れていた。ラジオでは戦果を誇っていた。

9日の夜、北風が強く、一度B29がやってきてすぐ引き返したのでほっとしていると、次に大量にやってきて、浅草方面の空が真赤になった。そのうち私たちの頭上から焼夷弾が雨あられのように落ちてきた。家の中には風呂桶をはじめとしてたらいや鍋釜とあらゆる器に水をはっておいたが、裏の尾久小学校が燃えだし、風は一層強くなり、表の商店街も真赤な炎に包まれた。一面の火の海、いかに水をかけようともほどこす術がなく、やむなく逃げるほかないと思った時、店の縁の下に4歳の次男を置き去りにしていたことに気づいた。すぐに引っ張り出し、王子方面の変電所の池のほとりに逃げのびた。

夜が明け、急いで家の焼け跡へ戻った。自宅側から浅草方面まで、焼けも焼けたり、焼け野原となっていた。近所の死傷者は防空壕で直撃を受けたお坊様一人だった。私は泣く泣く焼け跡を整理し、仕方なく子供を連れ郷里の静岡に帰った。主人は近所の家に世話になっていたが、4月13日の空襲でまた焼け出され、兄と息子三人で、リヤカー一台引っ張って、野宿しながら東海道を歩き、私の郷里にやってきた。しかし5月24日には静岡が空襲され、その実家で親子三人が焼夷弾で殺されてしまった。はじめて肉親を失い、勝つわけがないと思う戦争であったが、実に悔しかった。(『東京大空襲戦災誌:第1巻』中山いま、当時40歳)

—— 私は南千住で次女として生まれた。父は飾り職人で、当時は消防団員として駆り出されていた。私の家族は14歳の姉をかしらに六年生の兄と三年生のチイ兄ちゃん、6歳の私と3歳の妹で、貧乏ながら楽しいわが家だった。寒い夜だった。空襲警報が鳴るとすぐに焼夷弾が降ってきて(注:江東区などは空襲が始まった後に警報があったが、時間差で荒川区は警報の直後の空襲となっている)、空はまるで朝のように明るく、どこを向いても火の海だった。こんな時、父はいつも家にいなかった。自分の家より、よその火消しに行っていた。そのうち防空壕があぶなくなり、みんな外へ逃げ出したが、私とチイ兄ちゃんは怖くて出られず、焼夷弾が落ちる寸前、妹を背負った母が「あぶない!」と叫ぶと同時に私を抱きかかえてくれた。姉と兄はチイ兄ちゃんを助けに行ったまま帰って来ず、私と母は池の中につかって父を待っていた。

父は足のケガを引きずって気が狂ったように三人を探しに行ったが、二度と帰ってこなかった。両親はしばらく呆然としていたが、私たち四人は西新井に逃げ、そこからいろいろな無理が重なって母は四年後に死亡、父は病に伏せた。そのころ私は11歳で、人の命を奪う戦争が憎くてたまらなかった。病弱の父がいて、私は妹の子守、せんべい屋、手帳作り、つくだに会社、そして紡績工場と、いつも同級生に会わないようにして働いてきた。父はあちこちの病院に転々とし、最後にガンと診断され、私が17歳の時に亡くなった。

この日から二人きりの生活が始まり、せつなく、つらいことばかりがのしかかり、くじけそうになりがちの毎日だった。その後妹は嫁ぎ、それまで働くことしか考えてこなかった自分は、ぽっかり心の中に穴が空いたような気がした。新聞を見ても読むこともできない。そうだ、勉強をしよう!と思い立って三年後に、荒川区第九中学校の夜間部に入学できた時は本当にうれしかった。(同上、片柳悦子、当時6歳)

4月13日の空襲で。

—— 当時は神田駅に近い医療品を扱う商店に勤めていた。その日は2月の雪の降る日(19日)に空襲があった。翌日出社のために神田駅に降り立った私はあっと叫んで釘付けになった。昨日まで密集していた駅前の建物が何一つ残っていず、焼け野原であった。夢中で勤め先に駆けつけたが、店は残っているはずもなく、しかしみんな無事だった。近くに爆弾が落ち、子供が爆風で吹き飛ばされたとか、恐ろしい話ばかりだった。それに続いて3月の深夜の大空襲の時は、空が真っ赤で外で新聞が読めたほどだったが、自分の家は無事で、まだ切実には感じていなかった。

4月13日の夜9時頃、灯火管制の暗幕の下で乏しい夕食を終えて早めに寝ようと横になったとたん、空襲警報が鳴り、すぐに起きて布団を片付け、足にゲートルを巻いたり防空頭巾をかぶったりして身支度をして外に出た。いよいよB29が来た。いつもよりずっと低空飛行で、何かパラパラと水のようなものが降ってきた。雨かと思ったが、後で見ると衣類にシミがついていたのでガソリンだとわかった。先にガソリンを撒いてから焼夷弾を投下したのだ。やがてあちこちに火の手が上がった。道灌山の諏訪神社に焼夷弾が落ちたらしい。神殿が炎上し、私たち氏子の見守る中に火の粉を吹いて崩れ落ちた。父は防空群長をしていたから一緒に留まり、いつでも逃げられるように立っていた。タンスを上下二つにして背負っていく人、布団を担いで行く人、犬を抱いて逃げていく人がいる。いよいよ最後の時だと父母と私はリュックを背負い、大きな座布団を抱え、リュックに傘を二本差した。母は茶の間に寝ている猫に「お前は連れていけないから一人で逃げるんだよ」と声をかけていた。そして煙に追われるように家を振り返りながら道を急いだ。どの家も表戸を開け放したままで、家具のすべてがそのまま置かれている。人影はすでに見えない。

表通りへ出るとさらに煙と火が追いかけてくる。私達は田端の方へ逃げ、線路伝いに道灌山の方へ歩いた。ちょうど今の西日暮里駅のあるところに少しばかりの三角形の空地があり、そこに大勢の人が避難していた(注:ここは建物疎開によるものであろう)。私達もその中に入り座る場所を探した。すると女の人が「怪我人がいるので踏まないようにして下さい」というので聞くと、その息子さんが足に焼夷弾の直撃を受けてやっとここまで逃げてきたという。母は私が抱えている厚い座布団をあげなさいと言うのでその少年の下に敷いた。その父親は神田のほうまでリヤカーを借りに行っているという。私の母はその少年の手当てをしながら励ましていたが、そのうち父親がリヤカーを引いて戻ってきた。息子を助け出すのに精一杯であったのだろう、荷物らしいものは何もなかった。

夜が明け、町並みを焼き尽くした火災は下火になったので、我が家の焼け跡に向かった。見覚えのある防火用水があり、水道管を掘り起こして水を飲んだ。私は自分の部屋の位置を探したが沢山あった本箱の本が皆真白い灰になってそのまま残っていて、やがて風に吹かれて崩れてしまった。アルバムも手紙の束も箪笥や着物も皆灰になった。もっと沢山持って逃げればと思ったが、後々幾度も焼けた家の夢を見た。昼頃、また敵機が一機偵察にやってきた。戦果の写真でも写しているのだろう。母は地下壕から茶箱を掘り出し、近所の人達に分けていた。家の猫はどこへ行ったのか、どこからか赤トラの猫が一匹よろよろと歩いてきた。焼け焦げて灰まみれになったその猫に水を飲ませてやった。

私達親子は帰る故郷もなかったので、あちこちに住む家を求めて歩いた。上野動物園のすぐ後ろに焼け残った家を貸してもらった。一組の布団に3人で寝た。母は焼けた鍋で食事を作った。だがこの家も家主の親戚が焼け出されたといって私達は出ていく他はなく、次に父が探してきたのは根津宮永町の長屋だった。薄暗く汚い家だったが、これも間もなく家主が変わって出ていくことになり、自宅の焼け跡に住むことに決めたが(注:こうした人は多くいた)、知人に芝浦の海岸通りの工場が空いていると紹介され、これ幸いとリュックを背負い布団を担いで行った。そして一ヶ月後の5月25日、ここでも再び焼け出されるとは思いもよらなかった。

(『東京大空襲戦災誌:第2巻』速水美喜子、当時19歳)

また以下は「荒川ゆうネットアーカイブ」より。

—— 自宅は冠新道沿いの3階建で、父が酒屋を営んでいた。この日の夜に空襲にあい、父や母を先に避難させ、私は最期にこの家を出た。近所の菓子屋長男が、砂糖の缶を両手に引きずりながら”もうダメだよ!早く早く!”と呼びに来てくださった。私は、焼けてしまうかもしれないと思いながらも3階までの戸締まりをキチンとし、一緒に諏訪神社に向かって逃げた。外に出ると、顔中がべとべとしてガソリン臭いがする。先に墨田区で空襲にあった兄から、焼夷弾は燃えやすくするために油と一緒に撒くという話しを聞いていたので、驚きと共に恐怖を感じた。タオルを水に濡らし口に当てて、必死に逃げた。飛行機は見えないが、グゥーという旋回音が聞こえる。その間にも次々に火が燃え移っていき、バリバリバリッという家屋の倒れる大きな音、火の勢いで風がゴォーーと吹く音がする。第六日暮里小学校の木造校舎の上に、照明弾が落ちて、濛々と火の中に包まれる学校を見た。皮膚が赤むくれになる程の大火傷を負った方や、火の中を逃げ惑う数頭の馬などをよく憶えてる。諏方神社は逃げてきた人で溢れ返っていた。母は座布団1枚だけ抱えて逃げており、その上にチョコンと座って放心状態だった。神社の高台から眼下を見下ろすと全部火の海。紫色や黄色の様々な色の炎が見え、焼夷弾がこれでもかというくらいに落ちていた。

早朝、様子を見に行った人が「熱くて先に進めない」と戻ってきた。母を残し父と家に向かったが、とにかく熱いので、そこかしこから破裂した水道管から水が勢いよく噴きだしていて、その水を全身にかけながら、焼け跡を進んだ。3階建の我が家が道に焼け崩れ、焼け跡に店の金庫が熱で真っ赤になって残っていた。父は金庫の横に立ち、涙をこぼしていた。(小林照子:当時20歳。注:こうした金庫の中のお札も書類も、開けるとすぐに火がついて燃え尽きたともいい、あるいは冷えてから開けて見ると、そのままの形で灰になっていたともある)

—— 3月10日の経験があるから、みな初期消火などの無駄な抵抗をしないで我先に逃げ、命を落とす人が少なくてすんだ。… 空襲が始まると隣組の班長さんが来て、どんどん敵が来るから早く逃げないと死んじゃうよと声をかけていた。本当に何にも持たずにとびだし、気がつけば靴ではなく草履を履いて逃げた。… 逃げても逃げても、行く先々に焼夷弾が落ちてきます。方向転換を繰り返しながら、やっと辿り着いたのが開成中学校で、学校の手前の坂に沿った長い石垣があって火を遮って守ってくれた。その石垣に身を添わせ夜を明かした。町が燃えていくのがわかっても、その様子は朝になるまでわからず、見ると、遠く尾久の方まで全部見通せた。周りに残っているのは、お風呂屋さんの煙突と常磐線と京成線の高架くらいだった。

同様に宮地稲荷神社(現荒川区荒川3)に逃げた人も守られたというが、神社は多くの木に囲まれているからであろう。また宮地交差点から先はまるっきり焼け野原で、焼けただれた消防車が停まっていて、下水のマンホールの蓋という蓋が開いていたのは、メタンガスに引火して爆発して吹き飛んだからだろうという。木製の電柱は燃え落ちて、トランス(変圧器)に入っていた油がチョロチョロと燃えていたともいう。(国又 雄:当時20歳)

*以下の「学童集団疎開」までの項は『荒川区史』下巻、および『荒川区学童集団疎開50周年記念誌』、「荒川ゆうネットアーカイブ」などより混成。

学校教育

15年戦争と言われる昭和の戦争は昭和6年(1931)の満州事変から始まったが、特に昭和12年(1937)に開始された日中戦争(支那事変)とほぼ同時に国民精神総動員運動が提唱され、戦時統制が強まり、学校教育もそれに従って軍国主義的改革が行われた。昭和15年(1940)には国史(日本の歴史)の教科書は神話からの天皇家の流れを主体とするようになり、皇道(皇国への道)と国体(天皇を中心とする国家体制)の理念に基づいて教育がなされるようになった。この年はちょうど皇紀2600年(神話上の神武天皇が即位された年を紀元とする)とされ、各種の記念行事が国内各地や学校でも行われた。学校では天皇の御真影(肖像写真)とともに教育勅語が下賜(かし)され、毎日の朝礼で宮城(皇居)遥拝が行われ、「皇軍将兵の武運長久祈願」も定期的に行われた。また国家的祝賀式典や卒業式や始業式など学校行事の際は、職員生徒全員で御真影に対しての最敬礼を奉じるとともに教育勅語の奉読が行われた。

日中戦争とともに徴兵される男性が増え、町では出征兵士がいると各地で壮行会が行われ、「祝!〇〇君出征」というノボリが立てられて、小学生も一緒に万歳三唱したり、逆に戦死者も次第に増え、英霊(あるいは軍神)として出迎えたり、街中では防空演習もしきりに行われ、慌ただしい世相となっていた。

16年(1941)から小学校は国民学校という名称に変えられ、その目的は小学生を皇国民の下部に置く「少国民」としての基礎的な「錬成」を行うこととした。そしてその年末に太平洋戦争突入、当初の快進撃は長く続かず、戦争は次第に不利な状況となっていき、敵国からの空襲が予測される19年(1944)から都市部の小学生は集団学童疎開として安全と思われる地方に送られる(下記参照)。この空いた学校を利用して、本土守備のための軍隊などが駐留することもあった。

軍国主義教育は別として、太平洋戦争に突入する16年(1941)頃までは、小学校では遠足や運動会や学芸会が盛んに行われていた。しかし17年(1942)あたりから6年生の修学旅行は中止され、遠足も鍛錬とか徒歩錬成という名の下で行われた。そうした徒歩訓練の時など「愛国行進曲」のような軍国調の歌もよく歌われた。

戦局が次第に悪化するにつれ、物資不足も目立ち始め、金属供出令が出され、家庭や公共施設の金属が回収されることになり、当時の小学校に付き物だった二宮金次郎の銅像も対象となった。その際、金次郎が出征するものとされ、壮行会を開く学校もあった。

一方で中学校(当時は五年制)以上は、軍事教練が必須科目となり、そこに在郷軍人(一度兵役から帰ってきた軍人や、怪我で再び戦地に行けない軍人たち)が各学校に送られ、鍛えられることになった。例えば当時の開成中学校の昭和18年(1943)年の行事の中には、野外教練、三泊程度の野営、海洋訓練、山岳鍛錬行軍、防空演習、五年生だけの中学連合演習などが記されている。これらと同時に18年(1943)半ばからは学徒勤労動員が義務化され、高学年生は軍需工場に動員されることになった。それまでは勤労奉仕として夏休みや春休みに3−10日間の皇居の整地作業などがあったが、次第に物資の運搬や食糧不足による農作業も手伝うようになっていた。勤労動員に対しては相応の報酬が与えられたが、20年(1945)に入る頃には通年動員が課され、授業はほとんどできない状態となった。軍政府(文部省)はこれを称して「勤労即教育」という理屈をつけた。

勤労動員は逆に学校の空いた校舎を利用し、工場として機械が持ち込まれて行われることもあり、開成中学校もその例で、さらには軍隊の宿舎にもされた。明治以来、中学校は男子だけで、進学する女子は少ない時代であったが、昭和に入ってから公立の女学校(男子中学と同じ高等女学校や女子商業学校)が多く設立されるようになっていた。皮肉にも戦時体制下では女性の役割が強調されるようになり、女学校にも勤労動員は同等に適用され、分担して各地の工場に行き、本来の学業を忘れて、頭に日の丸と「必勝」と書いた鉢巻を締めて、あくまで日本が勝つことを信じ「お国のため」「戦争完遂」という目的を持って、勤労に励んだ。当時は教育によって、日本が負けることはない、最後には神風が吹いて必ず勝つと、ほとんどの子供は信じさせられていた。

太平洋戦争の戦線が拡大し悪化するにつれ、兵士が足りなくなり、その後半からは男子校も女子校も、その教師にも召集令状が来ることが多くなった。生徒たちはその都度お別れ会や送別会を開き、無事を祈って先生を送ったが、帰らなかった先生も少なくなかった。

当時の区内の女学生は「私の通っていた高等女学校も3月10日の空襲で焼けてしまい、3月末からは埼玉の県立高等女学校に転校しました。一生懸命に勉強して入学した学校でしたから転校するのはすごく残念でした。転校しても勉強をする環境はなく、今度は軍需工場に通い、電気ドリルを持って飛行機の翼を作ることになりました。それまでは学校で小さな部品をお嬢様みたいに作っていたのが、工場で”必勝”と書かれたハチマキを締めて職工さんと同じような作業をすることになったのです」と語る。この種の話は各女学校にあり、仮に地方に疎開しても、中等学校以上の生徒はその土地の軍需関連工場に勤労動員させられた。

建物強制疎開

昭和17年(1942)4月18日の単発的な空襲を受け、本格的な空襲被害を想定して、政府は18年(1943)に入り、重要工場、主要駅等の付近に防火帯としての防空空地地帯を作るとし、その範囲の建物を取り壊す「建物疎開」を計画、翌19年(1944)明けから実施した。荒川区は東北本線や常磐線、三河島線、荒川線が行き交うが、その鉄道線路に近接している住宅建物を撤収することが主であった。また消防車が入るスペースがない街の道路を拡幅したり、空き地の少ない場所に避難できる空き地を作ることも目的とされた。この撤収作業には学生・生徒や近隣の住民、軍隊などが総動員された。作業は木造家屋が多いので、柱などにロープをかけて力を合わせて引き倒す方法が多く、頑丈な建物はブルドーザーなどが使用された。町としては尾久、三河島、日暮里などが対象地域となった。取り壊された建物は、約10.6万坪(35万㎡)で、荒川区内の約13%分となった。

この時期、特に小学生などを対象に、地方への縁故疎開が奨励されていたが、建物疎開で住居を失った人たちもそのまま縁故などを頼って疎開せざるをえなかった。この戦争自体は国外で行われていたから、まだ一般国民には自覚されていなかったが、戦況は深刻になっていて、政府はとりわけ防空・防衛上の「足手まとい」になる老人・子供・妊婦に対する人員疎開に力を入れ始めていた。もう一方の理由には大都市における食糧事情の悪化もあった。

しかしその後の大空襲による焼け跡を見ると、一部には効果があったようであるが、火は風を呼び、猛烈な火勢には抗えず、ほぼ無駄であったことが見て取れる。取り壊しとなった住民には相応の手当てが支払われたが、むしろ自分たちの家財道具が守られることになり、当初は困ったであろうが、丸ごと家を失った人たちに比べると、結果的に助かったのかどうか、その時の引越し先で空襲に遭い、結局焼け出された人の話も少なくない。

学童集団疎開

昭和18(1943)年後半から子供に対する縁故疎開が奨励され、荒川区は19年(1944)4月現在、縁故疎開した子供は4121人であった(都全体では7万7213)。しかし19年(1944)、政府は本土への空爆が必須として集団疎開の推進を決定、対象は小学生の3−6年生で、荒川区は福島県と決まり、8月頃までに約1万6500名(約6割)の児童が県内の15地区に分散疎開した。出発の時は南千住駅前で見送りの父母が日の丸の小旗と提灯(夜行列車であった)を手にして、まるで小さな出征兵士を送るような騒ぎだった。

荒川区の疎開先は各地の温泉旅館が多く(飯坂温泉や母畑温泉など)、寺院にも分宿したが、先生も付き添って来て、その地の小学校の教室を借り、例えば地元の生徒には午前中で授業を切り上げてもらい、午後に教室を借りる形も取られたが、学校に遠い場合は旅館の宿舎で授業をした。そして翌年3月の大空襲を受けて、集団疎開はさらに新1、2、3年生も対象として20年(1945)の6月頃までに約6900名が疎開した。その中でも家族ごと疎開するケースが増え、集団疎開の子供の数は次第に減っていった。実はこの3月10日の大空襲の直前に6年生は卒業と進学準備ということで帰京していて、特に下町三区の被害が大きく、喜んで帰京したばかりの子供たちの多くが親と一緒に焼死したが、疎開先に残っていた子供の中には家族や両親が焼死し、そのまま孤児になった子供たちもいた(墨田区・江東区など参照)。

東京に残留組の生徒たちは、学校内で授業をしたが、空襲警報が頻発して授業は妨げられ、また学校の多くが焼けてしまったこともあって、次第に授業が難しくなった。焼かれた学校は別の近くの学校を使わせてもらったが、またその学校も焼かれてしまう場合もあった。行き場がない学校は、銭湯や大きな個人宅を借り教室にして授業が継続された。

疎開先での生活は、朝礼では人員点呼、敬礼から始まり、宮城(皇居)遥拝、精神訓話、続いて「天突き体操」、上半身裸になっての乾布摩擦、駆け足など行った。朝食時には「次の世を背負うべくたくましく/正しく生きよ里に移りて/お父さんお母さん いただきます」と唱えてから食べた学校もあった。授業が終わると水汲みや薪割り、掃除などを分担して行った。夜は娯楽の時間として学習発表会、紙芝居、演芸会、映画などがあり、寝る前には点呼、健康調査、訓話、反省、合唱などがあった。そして班長が「寝方用意かかれ」と号令して、床の上で東京に向かって正座をし、「お父さん、お母さん、おやすみなさい、先生おやすみなさい」と言って眠りについた。時々丘の上から汽車が通るのを見ていると、あの汽車に乗れば家に帰れると思い、家に帰りたくなって仕方なかったという。実際に線路を歩いて帰ろうとして、次の駅で捕まった子もいた。病気になって東京に帰る子が羨ましいと思われた。

地元の神社にも参拝に行ったが、その時に歌ったのが、「勝ち抜く僕ら少国民/天皇陛下のおんために/死ねと教えた父母の恩/心に決死の白だすき/かけて勇んで突撃だ」というもので、こうした言葉にがんじがらめで、子供たちは大きくなったら戦争に行って死ぬものだと思い込んでいた。軍国主義教育の力である。

「学童疎開へ行けば、食べ物の心配は全然ないし、空襲もなくて安全」という学校の説明は形だけのもので、田舎でも食料は軍への供給が優先で、配給が少なく、子供たちは飢えで苦しんだ。疎開当初は麦ご飯のなんとかまともなものだったが、そのうち大根の千切り、その葉っぱを刻んだもの、サツマイモの茎、かぼちゃの葉などをわずかなご飯に混ぜて作ったものになった。子供たちは何か食べられそうなものがあれば口にし、その中で食中毒で亡くなった子供もいた(生の銀杏を食べ過ぎて)。農家で芋を分けてもらって背中にしょって帰る時、我慢できずに生の芋をかじりながら帰ると、あくる日は食あたりでみんな苦しんだ。地元の小学校の生徒と一緒に弁当を食べるとき、自分たちが宿泊所から持たされた弁当の中身が少なく、楽しいはずの弁当の時間が苦痛であったという。山や川に行って山菜やタニシを取ってきたり、イナゴも取ってタンパク源としたが、量はしれていた。子供たちは休みの日にも空腹で動かないように過ごし、地元の学校で合同運動会があったが、疎開の子は元気がなく、あまり楽しめなかったと付き添いの先生は語っている。秋の終わりに、農家の庭に吊るされている干し柿を盗む子も出てきた。中には見つかって、怒られると思ったら逆に炉端でご飯をご馳走になり、その後も時々ご馳走になったという話も残る。

冬が近づいてくると寮の燃料のために薪運びがあった。途中で落ちていた松ぼっくりを拾い、中の実を食べた。時折地元の農家に手伝いに行って、そこでご馳走になることもあり、それが楽しみだった。福島の冬は寒く、例えば便所では凍りついた便が塔になって固まり、時々棒などで叩いて折って、用を足した。寒さをしのぐため、おしくらまんじゅうや雪合戦をしたり、竹でソリを作ったり、下駄に竹のスキーをくくりつけて滑って楽しんだ。荒川区の疎開先はほとんどが温泉旅館だったので、食事が乏しいことを除いてよかったことは、毎日のように温泉に入れることだった。それでも子供たちは当時大発生していたシラミに悩まされ、お湯にもシラミが浮くほどだった。隣の温泉旅館では軍需成金たちがよく来て、空腹の子供たちを尻目に、どんちゃん騒ぎを繰り返していたという。また、寺などが宿泊所だと、めったに風呂にも入れず、時々農家に貰い湯に行ける程度だった。それも人数が多いので、5分間と制限があったりした。

親が面会に来ることは子供達の最大の楽しみで、みんなが心待ちにし、来た時は親のそばを離れず、帰っていくとしばらく寂しさに元気をなくしていた(ただし面会をしばらく禁じていた学校もある)。その時に親の持ってきた食べ物を一度に食べ過ぎてお腹を壊す子が多発した。ただ、家が食堂などの商売をしていて、まったく来てくれない親の子は、部屋の隅で寂しさに泣きながら耐えていた。時々親から荷物が送られてきて、開ける時は先生の前で開けなければならない学校もあり、食べ物だと不公平ということで少しでも均等に分けられた。その中でも大きめのお手玉があって、その中身は炒り米や大豆が入っていて、仲の良い下級生とこっそり食べたという話もある。

翌20年(1945)になってからのほうが食料事情は厳しく、時々配られたみかんもその皮を焼いて食べたり、わかもとという整腸剤を食べて空腹を紛らわす生活が続いた。面会に来た親たちが、わが子の痩せた哀れな姿を見て、改めて連れ帰りにやってきたことも再三であった(戦争終盤には旅行が制限され、面会に行く切符を買うにも何日もかかったという)。

春になって自分たちで食料を作るために荒地の開墾もして畑を作った。使われていない桑畑の桑の木の根っこから掘り起こす作業もあった。これを女の子たちも手伝った。そこから種まきをして肥料をまくために自分たちの便所から人糞を桶に入れて前後に担いで畑まで運ぶ作業もあった。野菜の芽が出てくると草取りをして、休む間もなかった。ただ時々農家に行って草取りなどを手伝うと、大きなおむすびをもらえて嬉しかったという。農家も男手を戦争に取られて人手不足だった。

一番ひどい話は、寮母さんや引率教師が子供たちのためにお金を工面して、山里に桃などの果物その他を買い出しに行き、それをリュックに詰め込んで担いで帰る時に。警察に呼び止められ没収された話である。この時代は食べ物が配給制で、勝手な売り買いは禁止されていた。それを理由に取り上げるのである。戦後の買い出しで闇で買ったものを帰りに没収される話はよく聞いていたが、田舎の疎開先でもこういうことがあるとはひどい時代である。没収したものをどのように処分したのかは知らないが、おそらくこの種の警官は、自分たちだけは抜かりなく食べ物は手に入れていたのではないかと思われる。

一方で終戦の年の20年(1945)になってからは、兵隊不足で引率の男性教師にも召集がかかり、そのまま帰って来なかった先生もいたし、親しくなって熱心に勉強を教えてくれた旅館のお兄さんが召集され、数ヶ月後に戦死されたと聞き、みんなで泣いた。

秋になって、自分たちの畑で育てたサツマイモや大豆、トウモロコシ、かぼちゃ、にんじんなどが収穫できた。ただ、その収穫までに戦争が終わっていた。終戦までは米軍の飛行機の編隊がやってくるのを見て防空壕に入ったりしていたので、「これからは何をしてもいい」と寮母さんに言われて嬉しかった。そのうち福島にも米兵がジープに乗ってやってきた。

福島の地にも時々空襲があった。郡山に軍事施設があったのと、所々に飛行場があって、その空爆の帰りがけに米軍の戦闘機が、外で農作業をしている人たちや、遊んでいる子供達を狙って、機銃掃射を仕掛けてきた。おそらく米軍の規律の中ではこうした行為は禁じられているはずだが、すでに制空権を失っていた日本の上空では、米軍の兵士は優越感に満たされ、遊び感覚であったのだろう。この話は日本全国にある。

終戦後、帰京した子供たちの中には、喜んで迎えてくれた親が用意してくれた食事もまともに食べることができなかった子もいた。栄養失調で、胃が受け付けず、重湯やおかゆから少しずつ体を慣らしていき、「炊きたてのご飯」をちゃんと食べれるまでに一週間以上もかかったという(一ヶ月近くという話もある)。

この集団疎開中に食中毒や病気などで亡くなった生徒は8人、引率教師1人である。そのうち教師と生徒の一人ずつは、疎開した年の10月の台風で川が氾濫し巻き込まれて亡くなったという。これは異様な数字と言っていい。何のための疎開であったのか。

20年(1945)8月15日の終戦を経ても、疎開児童たちはすぐに帰れず、帰京は10月の下旬から11月になった。第六日暮里小の50数名は翌年の3月まで現地に滞在した。学校も焼失し、自宅も失った生徒たちであったのだろう。子供たちが帰ってきてからも、学校の事情は良くなるわけでなく、校庭で青空授業が行われる学校もあり、その場合家から各自みかん箱を持ってきて、それを椅子や机がわりにしたが、子供たちには戦争が終わって空襲もなく、安心して勉強できるので楽しかったようであった。

以下は個人の追想記からである。

「珍しい、楽しいというのは3日くらいです。その後は帰りたくて…。消灯時間後布団を頭から被ってシクシクと泣く声がいくつも重なって聞こえてきた。食事は大根めしや栗御飯といっても、大根や栗に点々とまばらに米がついている感じで、衛生状態も悪く、たまにしか風呂に入らなかったから、シラミや疥癬が大発生した。服の縫い目の所にビッチリとシラミの卵が産み付けられていて、手で一つ一つ潰した。(注:当時はこの話はどこの疎開先にも共通している)

寂しさを紛らわすために毎晩のように演芸会をやった。軍歌を歌ったり、芸達者な先輩は忠臣蔵をやったりした。また若い寮母さんが東京の流行歌なども歌ってくれた。それだけに東京から肉親が会いにきてくれた時は大変嬉しく、お土産をお腹いっぱい食べてしまって、お腹を壊す下級生もいた。

寮生活はまるで小軍隊で、6年生の勉強の出来る先輩が「小隊長」と呼ばれ、小隊長を筆頭に、班長がいて、5、4、3年生は部下となり、小隊長の号令合図も“顔ヲ洗エ”、“食卓ニツケ”、“清掃作業カカレ”という具合に軍隊式に行動していた。敵が落下傘でおりてきたところを竹槍で突く練習もした。疎開先にも敵機が飛んできて、空襲警報が鳴ると、真夜中でも眠たい目をこすりながら横穴式防空壕まで行った。実際に艦載機(航空母艦の戦闘機)による空襲(機銃掃射)も一度あり、寮母さんが背中を負傷した。

終戦の日は大事な放送があるからと、生徒と先生全員が集合させられ、起立して耳をそばだてたが、ゴトゴトした雑音で何を言っているのかさっぱりわからなかった。あとで先生が“日本は今度の戦争に負けました”と言われたが、(子供たちには日本はこの戦争は最後には神風が吹いて必ず勝つと常に話されていたので)にわかには信じられなかった」(伊達修司:当時12歳)

この方は翌年3月に東京に戻り、家は焼けていたが、家族は生き残り、焼け跡にバラック小屋を建てて暮らすところから戦後生活は始まった。後に成人してから同窓生と疎開先に何度か訪ねて行き、旧交を温めたというが、中には辛い思い出しかなかったから二度と行きたくないという人もいる。(伊達修司:当時12歳)

そして家族ごと疎開した人の話:「東京から田舎に疎開したといっても、私たち家族の食糧事情が良くなったわけではなかった。 ふすま(小麦の外側)入りのご飯や、トウモロコシやコウリャン(イネ科の一年草)を米の代替食にし、父親が毎日拾い集めてくる薪を燃料に、かまどで煮炊きをした。野蒜(のびる:青葉や球根が食用)や、どどめと呼んでいた桑の実も見つけては喜んで食べた。台所(食料)事情は、地元の人たちとは違ってひっ迫し、食べ盛りの幼い妹も抱える中で、学校に持っていくお弁当も満足に作れなかった。お昼時間になると、弁当を食べている人を見るのが切ないので教室を出て校庭をぶらぶらと歩いて時間を過ごしたことが多くあった。今でもこの食料がなかった悲しさを思い出すと涙がこぼれる。母は後から、そのことでいつも私に謝っていたが、そのとき母もどんなに辛かったことだろう。母や私たちの晴れ着は全部食料との物々交換で消えた。大切な着物が一枚、また一枚となくなっていくのは悲しかった。当時、お金には何の価値もなかった。朝早くから疎開先の農家を訪ね交渉して、ジャガイモ、サツマイモ、うどん粉などを手に入れた。それでもときたま麦や少しの米が手に入ったが、量も少なく、本当に家族でひもじい思いをした」。

兄と友達を失う体験である:「19年(1944)8月21日(弟が集団疎開してまもなくのこと)、伊達の町にリンゴとモモを買い、そこから福島電鉄とバスを乗り継いで弟の疎開先の川俣の旅館に向かい、途中で児童たちのためにリンゴを買い足したが、すでに弟は飯野の旅館に分宿したという。再びバスでそこに向かい、女性教師や保母と児童31名に囲まれた弟に会う。弟も元気そうで安心する。教師の特別な計らいで弟と一緒に枕を並べて寝た……」 上記は突然訪れた兄の日記であり、自分を見るなり、「元気かっ」と声をかけてきた。兄は出征前に福島の各地に旅をして、その最後に自分のもとに来てくれた。そして「うんと勉強して、中学校に入れるように頑張れ」と励まされた。その後私の兄はフィリピンで23歳で戦死した。

この年、福島は記録的大雪で、最初は雪遊びで楽しかったが、そのうちうんざりした。その閉ざされた生活の中で、いじめが横行し始め、精神的ないじめから、盗みや暴力、人の物を隠すなど、集団生活に乱れが生じ、東京に帰されるもの、他の学寮に移されるものなどが出てきた。被害、加害の相違はあっても、育ち盛り、食べ盛りの子供には、飢えはいじめや盗みを増長させる原因であった。6年生の私は卒業式と進学のために3月9日に帰京、母と妹が迎えにきていた。級友のN君は家が町屋から向島に移ったということで心配していたが、駅で母親の姿を見て笑顔に変わった。そしてその日の深夜から始まった大空襲でN君は惨禍に消えた。その後私の母は、「N君がお母さんに手をつながれ、ニコニコしながら“おばさん、さようなら”と言ったあの細い目の笑顔、今でもはっきり目に浮かぶよ。あれが最後のさよならになったね」と、その折の情景をいつも語っていた。私の学童疎開は兄との別れに始まり、友との別れの中に終わった。

隅田川捕虜収容所

太平洋戦争開始からしばらくの間はインドネシアやマレーシア、フィリピンに対しての日本軍の快進撃が続き、そこを植民地としていた米英蘭加の軍人を捕虜とし、日本に連行してきていた。その捕虜たちの一部は大田区の大森収容所や横浜の収容所に収容されていた。昭和19年(1944)7月に荒川区南千住3丁目にある当時の国鉄隅田川貨物駅構内の東北隅にある日通の倉庫2棟が改装されて正式に東京俘虜収容所第20派遣所(通称、隅田川捕虜収容所)として開設された。2棟の倉庫は木造平屋建てで、周囲は高さ3mほどの塀に囲まれた。その数ヶ月前から大森収容所の捕虜100人ほどが隅田川貨物駅に通って働いていたが、まずその大森の本所から捕虜151人(米63、英88名)が移送され、貨物の荷役作業に従事した。さらに翌年3月、横浜の東京第3派遣所(日本鋼管鶴見造船所内)からカナダ兵50人、東京第9派遣所(日本鋼管扇島工場内)からオランダ兵50人が移送された。収容所の開設と同時に「警視庁南千住警察署隅田川駅俘虜収容所警備巡査派出所」が設置され、それは捕虜の逃走防止、防諜、捕虜に対する一般人からの危害防止を目的とした。

捕虜たちは日本通運隅田川支店に雇用される形となった。当時この駅構内には隅田川から数本の堀割が引かれ、木造船舶用の発着ホームもあるなど、陸運・水運併用の貨物駅として港区の汐留駅と肩を並べる荷扱量を誇っていた。駅には沢山のホームがあり、材木用、 米や豆用、石炭用、銑鉄用などそれぞれ特定の荷物を扱っていた。捕虜たちの作業現場では、警備員(収容所軍属)や警戒員(会社雇員)が樫の棒を持って見回りをした。捕虜たちが怠けたり反則を犯したりすると、警備員たちは容赦なく樫の棒を振り回した。冬の朝でも捕虜たちが素足で雨の中を労役現場に追い立てられる姿もたびたび目撃されたというのは、派出所の巡査だった森勝平の記録からである。

捕虜たちの食事は決められた量があったが、国内の食糧不足の中、捕虜用の割り当て分を収容所職員が掠め取ることも多く、そのまま支給されることは滅多になかったという。一方で捕虜と一緒に働く日本人作業員の中には、衛兵や憲兵などの厳しい監視の目を潜りながら、捕虜たちに蒸かした馬鈴薯を布袋に入れて物陰にそっと置いていく、吸い差しのタバコを捨てる振りをして分け与える、捕虜たちがゲー トルや作業着や雨衣代わりに使う南京袋も落としていくなどして彼らを助けるものたちもいた。しかし食事の量は体格が大きく重労働に就く捕虜たちには十分ではなく、昭和19年(1944)の秋頃から捕虜の体力、気力が次第に衰え、病気で作業を休む者が増えていった。そこで扱う貨物には食糧も多いため、捕虜たちの間で組織的な盗みが行われるようになった。その結果、しばらく後には食糧を扱うホームに荷役する捕虜たち(先に移送されてきた米英人がそのホームを独占)は体力を回復し始めたが、石炭などのホームを扱う捕虜たち(カナダやオランダ兵)は空腹に耐えねばならなかった。しかし盗みや反則に対する懲罰は厳しく行われ、見つかった場合、監視人によるひどい体罰が待ち受けていた。そうした出来事を良くも悪くも見守るしかなかった巡査の森は「俘虜扱いぶりは、どう贔屓目に見ても虐待行為と言わざるを得なかった」と書き残している。

収容所のあった南千住周辺も激しい空襲に見舞われ、特に3月10日の大空襲では隅田川駅舎やホーム、日通隅田川支店事務所が被災し たが、収容所は残った。捕虜たちは、連合軍の大攻勢を歓迎する一方、わが身 に迫る危険に不安を募らせたり、高射砲に撃ち落とされてパラシュート降下する味方飛行士の行く末を 案じたりしたという。一方で空襲で家を焼かれた近隣の住民は捕虜たちを敵視するようになり、住民の収容所への投石事件も相次いだ。

終戦の8月15日、捕虜たちの仕事は午前中までとなった。収容所内に「戦争が終わったらしい」という噂が広がり、その空気は興奮に満ちてきたが、まだ半信半疑の者もいた。夕方、先任将校のマーティン大尉が所長に確かめ に行くと、晴れやかな顔で戻ってきて「噂は本当だ!」と伝えた。所内は狂喜の嵐となり、みな大声を上げ、怒鳴り、跳びはね、拍手喝采しながら通路を突進し、宿舎の壁がびりびり震えた。

その後はスケジュールも規則もなくなり、食糧も豊かになったが、混迷状態の日本人から身を守るために、捕虜たちは外界と接触せず、数日間所内に閉じこもっていた。やがて外界の安全が確認されると、捕虜たちの自由外出が始まり、知り合いの作業員の家に食べ 物をねだりにいく姿も見られるようになった。ただ一部で捕虜たちによる日本人への報復事件も起こった。

21日頃、一機の米軍機が収容所の上空を旋回し、捕虜たちの姿を認めると、1枚の紙片を落としていった―「勇気に満ちた自由な世界の人々に敬礼致します」とあった。27日と28日、米軍機から救援物資が投下された。ドラム缶の一部が宿舎や駅構内にも落 下し、作業員が脚を骨折したり、民家の屋根を貫いて、中にいた女性が死亡するという悲劇もあった。 捕虜たちは夢に見た豪華な食べ物を狂ったように食べまくり、腹をこわす者が続出した。翌日から救援物資で彼 らはこざっぱりとした身なりになって、両腕一杯に救援物資を抱え、自分たちによくしてくれた日本人作業員の家に届けて歩いた。

結果的に終戦間際の7月に捕虜のカナダ人が病死、もう一人が終戦後に米軍が解放しに来る前日の29日に病死した。このほかイギリス人捕虜二人とオランダ人捕虜一人が品川病院に入院中であった。

8月30日午後、隅田川を遡行してきた米軍の3艘の上陸用舟艇が水門を潜り、収容所の真裏の堀割に接岸した。捕虜は9月2日の降伏文書調印の後に解放することになっていたが、この隅田川収容所は大森収容所、品川捕虜病院、川崎の第1、第2分所、横浜鶴見の第14分所、大船収容所などとともに、この調印の前に解放が強行された。やがて捕虜宿舎の扉が開けられ、捕虜たちと米兵とが抱き合って喜ぶ感激場面が繰り広げられたが、しばらくすると宿舎の中から暴行を加えた憲兵と監視人の曹長が引きずり出され、帽子も剣もはぎ取られ、顔が血だらけに腫れ上がった彼らを、さらに数十人の捕虜が取り囲んで代わる代わる殴り、蹴り上げた。積もった怨みの結果であった。捕虜たちは東京湾に停泊する病院船「ヴェネボレンス」に収容された後、イギリス軍艦や厚木飛行場からの米軍機でマニラに運ばれ、それぞれの母国へと帰っていった。

この捕虜の中には、『キャンプ — 日本軍の捕虜となった男』(原題:Where Life and Death Hold Hands)の著者で、戦後、画家や作家、脚本家として活躍したウィリアム・アリスターもいた。この収容所のあった土地は今は掘割なども埋め立てられ、引き込み線の北側も撤去されてマンションなども建ち、当時の面影はない。

なお、当時の捕虜収容所の記録は、日本が敗戦と決まった直後に焼却された。やがて来る連合国占領軍からの追求を逃れるためであったが、それでも下記のように関係者が裁かれた。

隅田川収容所では戦犯として8人が裁かれた。(→は後に減刑)

S大尉(3代目所長):捕虜の死亡に寄与し職責無視、捕虜の虐待、暴行として絞首刑→終身刑/ M大尉(初代所長):捕虜の虐待、酷遇、部下の犯行の責任として重労働30年→19年/ K曹長(捕虜への一番の暴力者):重労働30年→29年/ F(軍属).:虐待の他、赤十字救恤品等の横領で重労働30年→10年/ N(軍属):重労働15年→3年/ S(日通):重労働30年→29年/ Y(日通):重労働30年→19年/ K(日通):重労働5年→1年。

(以上はPOW研究会「日本国内の捕虜収容所」所収、笹本妙子の報告書より)

ただし、この戦犯とされた3代目所長のS大尉については冤罪とされる。S大尉とは笹沢忠太大尉で、50代で内地勤務となった叩き上げ将校であった。収容所で病死したカナダ兵捕虜に対する虐待を疑われた。治療としてお灸を施したのが他の捕虜には虐待に見えたという。彼はBC級戦犯として起訴され、昭和22年(1947)に絞首刑判決を受けた。軍事教練の教え子や知人、友人が減刑嘆願運動を起こし、そのかいあって終身刑となるが、昭和31年(1956)の仮釈放までの10年間、巣鴨プリズンに収容された。獄中生活で健康を害した笹沢は仮釈放後に入院生活を送り、32年(1957)、68で死去した。なお、あえて言えばこの収容所で病死が一人というのは他所と比べて極めて少ないのではなかろうか。ただこの方は、戦死者の遺族に国から支給される「特別弔慰金」その他の対象外となった。仮釈放直後に亡くなった、というのがその理由であるという。「仮釈放後、刑期が満了する前の死だったので、今も父は『戦犯』として扱われている。それが遺族の心情です。お金が欲しいわけではなく、父の名誉を回復するまで私たちに終戦は訪れないのです」と娘さんは言う。(東京新聞の記事より)

海外の捕虜は約3万6000人が日本に連行され、終戦までに全国で約3500人が亡くなったとされるが、例として新潟県直江津捕虜収容所では、終戦時収容人員は698人であったが、その前に約60人のオーストラリア人が病死していた。戦後の裁判で収容所の警備員8名が捕虜虐待を理由にBC級戦犯として死刑判決を受けて処刑された。現在その収容所跡には平和公園が設置され、毎年平和の集いが行われている。

この種のBC級戦犯については、とりわけ東南アジアの日本軍の占領地で監視役であった将兵および軍属であった朝鮮兵が捕えられ、処刑された人たちも多い。実に1千人近くが死刑になっている。現地で顔を覚えられているのが一番の理由であったが、その後ろで指示していた将校は敗戦後いち早く日本に逃げ、その多くは戦犯を免れた。なお、空襲時に日本軍に撃墜され、生きて捕虜となったが、その場で処刑された場合もあり、それに対しては米軍は徹底的に追求し、戦犯として裁判にかけ、その多くを死刑にした。(筆者の「各種参考資料」の『世紀の遺書』参照)

戦後の出来事

8月15日、天皇の終戦の詔勅により、敗戦が告知される。

「大人たちの様子で、どうも戦争が終わったらしいとわかった時は、晴れ晴れとした開放感というか、なんとなくさばさばした気持ちでしたね。後に北海道の友人が”終戦の日は悔しくて…”と言っていましたが、私は東京で度重なる空襲を経験していたから、もうあんな恐ろしい目に遭わなくて済むという事だけでも開放感を感じました」/「私は疎開先で玉音放送を聞きました。内容がよくわからず、戦争負けたんだよと周囲が言うのを聞いて驚きました。”勝つこと”ばかりを叩き込まれていたので”負け”は意外でした。しかしその後に込み上げてきたのは”夜中に起こされず眠れる!学校にも行ける!工場でガンガン翼を作らなくてもいい!”ということ。それが素直に嬉しかったです」(荒川ゆうネットアーカイブより)。

戦後の生活

空襲で家を焼かれても縁戚もなく行き場のない人たちは、自宅の焼け跡に小屋を作ったり、自宅や近くの空き地に掘っていた防空壕を利用して壕舎と言われる仮小屋を作ったりして生活を始めた。空き地を畑にしてかぼちゃや芋を作って乏しい食料の足しにした。

—— 明日からの生活が大変になるということは、その時はわかりませんからね。上野周辺は戦争孤児が一杯だし”女の人は米兵に暴行される”という噂もあって、治安面が恐かったです。ジープに乗った米兵が子どもたちにお菓子を配るのを見た時は、恐怖が先立ってしばらくの間、動けませんでした。米兵と一緒にいる日本女性は「パンパンガール」と呼ばれました。連れ立って歩くのをよく見かけたのですが、その中に同窓生の女の子の姿を見た時は、戦争に負けるということは悲しいことだな…と、しみじみ思いました。

—— 東京の焼け野原には何もないからね。焼け跡に生える雑草をずいぶん食べましたよ。母の着物を持って、松戸や草加の農家にも行きました。着物と交換に土間に転がっているジャガイモをもらってその日の飢えをしのぐ。明日のことはわからない生活でしたね。着替えもないから、洗濯している間は裸でいなくちゃならない。でも、何よりも食べる物がないのが一番辛かった。

—— 当時の親は我が子を生かすために、どんなに苦労したか…。私は、両親の姿が脳裏にこびりついています。ですから現代の母親が、手抜きで子どもに朝食を食べさせないという話を聞くと、なんていう親だろうと思います。

—— 終戦直後は衛生状態も悪く髪をとかすと、ぼろぼろってシラミが落ちてきました。シラミの駆除にDDT(有機塩素系の殺虫剤)を頭からかけられたりね。

—— 子どもの頃、大人から日清戦争や日露戦争の話を聞いたけど、戦争の話だけでは、その状況はあまり伝わってこなかったよ。だから、今の人たちは戦争にピンとこないでしょう。爆弾、焼夷弾による空襲の恐ろしさや食糧難による飢えを経験し終戦を迎えた私たちは、本当に身をもって「戦争はイヤだ」と思い平和は大事だと感じています。日清・日露戦争の勝ち戦ばかりだったらわからなかったことですね。

焼失した小学校は、焼け残った小学校の教室を借りて授業を再開したが、集団疎開から戻ってきた子供たちを含めると机や椅子も足りず、例えば第一日暮里小学校の場合、「幸いにニコニコ会館が残っていた。大広間を借り、畳に座って長机で勉強した。疎開先から戻ってくる生徒が増えると、部屋を学年ごとに区切ったが、隣の声は聞こえるし、教具もなく、苦労した。その後神田製秒鋲の工場に移ったが、やはり座学で、教室をベニア板で仕切り、ガラスもなかったので、障子紙をはって寒さをしのいだ」と語られている。教科書は戦時中の軍国調の文章は全部墨で塗りつぶして使った。新しい教科書も、紙が不足していてなかなか行き渡らなかった。焼失した多くの小学校の復旧は、終戦の翌年から始められたが、木材不足で一度にはできず、順を追って行われ、昭和23年から25年(1948-50)あたりまでかかった。

戦争孤児

荒川区の被害は江東、墨田、台東区に比べて少なかったが、3月10日の大空襲の直前に、学童の疎開先から6年生は卒業式と進学の目的で帰京していて、結果、たくさんの児童が親と一緒に焼死するか、自分は助かっても親を失った。その疎開先に残っていた児童たち、そして新たに一年生から三年生までが加えられて疎開地に送られたが、その後の4月13日や5月24・25日などの大空襲で両親が焼死し、疎開先で孤児となった児童も多くいた。その中でも、付き添いの先生や寮母がその子たちがかわいそうで伝えられない場合もあったが、その子たちは両親から急に便りが来なくなったので、先生に聞いたり、新しく疎開してきた子たちに聞いたりし、誰も自分に声をかけて来ないので、そのうち自分でわかってきたという。

その孤児になった子供たちへの対策について、例えば東京都が昭和28年(1953)に発行した『東京都戦災誌』という分厚い資料があるが、不必要なほどに戦時中の損害物件やその金額など一つひとつ仔細に書かれていても、孤児に関してはこれこれの対応と取ったという形式的な記述しかない。住民や子供の生活や命よりも物の方が大事と言わんばかりである。しかもその後の結果についての記述や追加対策を行った形跡はない。つまり対応策は立てたが、実施していないということである。

ただ荒川区において(昭和20年=1945年3月30日付:3月10日の大惨事後)荒川区長高橋寛の名前で、第五日暮里国民学校長宛てに「空襲により罹災したる集団疎開学童調査の件」として保護者を失った学童に対して援護が必要であり、調査の上大至急報告するようにとの通達資料が敗戦時の文書の焼却直前に見つかった。そして敗戦後の9月15日付けでは文部省国民教育局が「戦災孤児等集団合宿教育に関する件」として定員250名の集団合宿所を国民学校の分教場として設けること、その上で都道府県には8割の国庫を補助する、よって10月15日までに計画申請書を提出することとある。

定員250名とはとても対応できる数ではないが、それについて東京都は『集団疎開学童復帰計画要綱』を定め「10. 疎開学童の復帰に先立ち戦災遺児は実情により新設予定の戦災遺児の学寮に収容するか又は集団疎開の打切り迄同学寮に収容すること」、「11. 戦災遺児の身分、財産、親戚縁者関係等能う限り詳細なる調査を成し置き援護の資に供すること」とあることなどから、一部で対策が検討されたことは間違いない。ただしこれはほぼ検討されただけで、具体的にどのように実施されたかなどは書かれていない。しかも疎開先で孤児になった子供に限定するものであって、空襲下にいて孤児になった子供などは対象にされていない。いずれにしても敗戦後の混乱もあって、自分で声を上げられない子供たちはまともに救済されることはなかった。そして引き取り手のない孤児たちは「浮浪児」として差別され迫害を受けるようになった。国が起こした戦争で一番の犠牲になった子供たちは見捨てられてしまい、これは戦災で亡くなった人や大怪我を負った人たちも同様であるが、最後まで補償もされず、救済策が具体的に取られなかった。元軍人たちには戦後補償がこれでもかと重ねて行われるが、孤児や被災者への救済がなされなかったことは、戦後の国の最大の失政である(その救済については何度となく提訴されるが、すべて最高裁で却下されている)。

なお、「荒川ゆうネットアーカイブ」にある星野光世の孤児体験は墨田区参照。(その他詳しくは台東区や「東京都の概要」参照)